在C++开发中,

std::string

std::string

char

0xE4 0xBD 0xA0

std::string

本文将从编码基础、C++标准对编码的支持、编码转换实践、实际开发坑点四个维度,系统讲解

std::string

一、核心认知:编码与

std::string

std::string

要理解

std::string

1. 编码的本质:字节与字符的映射规则

人类使用的“字符”(如中文“你”、英文“A”、符号“@”)是抽象概念,而计算机只能存储二进制“字节”(8位,范围0~255)。编码就是一套“字节值→字符”的映射表,解决“如何用字节表示字符”的问题。

例如:

ASCII编码:仅覆盖英文、数字和基础符号,用1个字节表示1个字符(如字节

0x41

0xE4 0xBD 0xA0

0xC4 0xE3

2.

std::string

std::string

std::string

char

char

size()

length()

substr(pos, len)

举个直观例子:存储“你好”两个中文字符

| 编码格式 | |

|

若用 |

|---|---|---|---|

| UTF-8 | 6(每个中文字符3字节) | 6 | 截断“你”的前2字节,乱码 |

| GBK | 4(每个中文字符2字节) | 4 | 完整截取“你”,正常显示 |

这说明:脱离编码谈

std::string

二、C++中常见的编码格式与

std::string

std::string

实际开发中,与

std::string

std::string

1. ASCII编码:

std::string

std::string

ASCII是最基础的编码,仅用1个字节(高7位有效,范围0~127)表示字符,覆盖英文大小写字母、数字、标点符号(如

0x30

0x61

适配性:

std::string

size()

substr()

find()

2. GBK/GB2312:中文场景的“传统编码”

GB2312是中国早期制定的中文编码,仅覆盖6763个常用汉字;GBK是其扩展,支持21003个汉字,且兼容ASCII(ASCII字符用1字节,中文用2字节)。

与

std::string

存储:

std::string

0xC4 0xE3 0xBA 0xC3

0x81~0xFE

0x40~0xFE

0x7F

substr(0,1)

3. UTF-8:跨平台多语言的“首选编码”

UTF-8是Unicode标准的可变长编码实现,也是当前互联网、跨平台开发的主流编码,具有以下核心特性:

兼容ASCII:ASCII字符(0~127)用1字节表示,与ASCII编码完全一致;多语言支持:非ASCII字符(如中文、日文)用2~4字节表示(中文通常3字节);无字节序问题:UTF-8不依赖CPU字节序(大端/小端),跨平台传输无需转换。

与

std::string

存储:

std::string

std::string

size()

size()

substr()

substr(0,2)

0xE4 0xBD

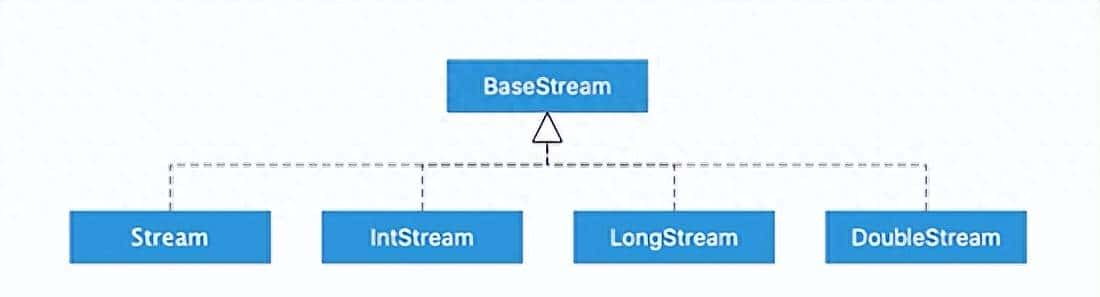

4. UTF-16/UTF-32:宽字符编码与

std::wstring

std::wstring

UTF-16和UTF-32是Unicode的固定长度编码(UTF-16用2/4字节,UTF-32用4字节),需搭配C++的“宽字符字符串”

std::wstring

wchar_t

需注意**

wchar_t

Windows:

wchar_t

std::wstring

0x4F60

wchar_t

std::wstring

0x00004F60

与

std::string

std::string

wchar_t

std::string

std::wstring

三、C++标准对编码支持的演进

C++标准库对编码的支持经历了从“无明确规范”到“逐步完善”的过程,不同标准版本的差异直接影响

std::string

1. C++98/03:无编码概念,全靠开发者手动处理

C++98/03是“字节优先”的设计,

std::string

无Unicode相关类型,处理非ASCII字符(如中文)需手动解析编码(如判断GBK的双字节字符);无标准编码转换工具,跨编码场景(如GBK转UTF-8)需依赖第三方库(如iconv)或自定义函数;典型问题:跨平台移植时,GBK编码的

std::string

2. C++11:引入Unicode类型,提供基础转换工具

C++11为解决Unicode问题,新增了以下特性:

宽字符类型:

char16_t

char32_t

std::u16string

char16_t

std::u32string

char32_t

std::wstring_convert

std::codecvt

std::codecvt_utf8_utf16

示例:UTF-8的

std::string

std::u16string

#include <locale>

#include <codecvt>

#include <string>

std::u16string utf8_to_utf16(const std::string& utf8_str) {

// 创建UTF-8到UTF-16的转换器

std::wstring_convert<std::codecvt_utf8_utf16<char16_t>, char16_t> converter;

try {

return converter.from_bytes(utf8_str); // 从UTF-8字节序列转换

} catch (const std::range_error& e) {

return u""; // 转换失败返回空字符串

}

}

但C++11的转换工具存在局限性:

std::codecvt

std::locale

3. C++17:弃用部分转换工具,强调UTF-8优先

C++17意识到

std::wstring_convert

std::codecvt

正式推荐UTF-8作为跨平台编码标准;新增

std::filesystem

std::string

4. C++20:引入

std::u8string

std::u8string

C++20是编码支持的重要更新,核心改进:

新增

std::u8string

char8_t

char8_t

char

std::text_encoding

std::text_encoding::utf8

std::text_encoding::utf16

std::format

printf

cout

示例:C++20中使用

std::u8string

#include <string>

#include <format>

#include <iostream>

int main() {

// 用u8前缀表示UTF-8字符串字面量,存储到std::u8string

std::u8string u8_str = u8"你好,C++20!";

// C++20 std::format支持UTF-8格式化(需编译器支持,如MSVC 2019+)

std::u8string formatted = std::format(u8"UTF-8字符串:{}", u8_str);

// 输出到控制台(需确保控制台编码为UTF-8)

std::cout << reinterpret_cast<const char*>(formatted.data()) << std::endl;

return 0;

}

C++20的

std::u8string

std::string

std::string

std::u8string

四、编码转换实践:

std::string

std::string

实际开发中,最常见的需求是“不同编码的

std::string

1. 基础场景:UTF-8与UTF-16/UTF-32的转换

若需在

std::string

std::wstring

MultiByteToWideChar

方法1:使用Boost.Locale(推荐跨平台)

Boost.Locale封装了编码转换逻辑,支持UTF-8、UTF-16、UTF-32、GBK等多种编码,且接口简洁。

示例:UTF-8转UTF-16(

std::string

std::wstring

#include <boost/locale.hpp>

#include <string>

std::wstring utf8_to_utf16_boost(const std::string& utf8_str) {

// 初始化本地化环境(UTF-8)

boost::locale::generator gen;

std::locale loc = gen("en_US.UTF-8");

// 转换UTF-8到UTF-16(wstring对应UTF-16)

return boost::locale::conv::to_utf<wchar_t>(utf8_str, loc);

}

// 反向转换:UTF-16转UTF-8

std::string utf16_to_utf8_boost(const std::wstring& utf16_str) {

boost::locale::generator gen;

std::locale loc = gen("en_US.UTF-8");

return boost::locale::conv::from_utf(utf16_str, loc);

}

方法2:Windows平台使用

MultiByteToWideChar

MultiByteToWideChar

Windows提供

MultiByteToWideChar

WideCharToMultiByte

std::string

std::wstring

示例:GBK转UTF-16(

std::string

std::wstring

#include <windows.h>

#include <string>

std::wstring gbk_to_utf16_win(const std::string& gbk_str) {

// 第一步:获取转换所需的宽字符长度(CP_ACP表示系统默认编码,即GBK)

int wchar_len = MultiByteToWideChar(

CP_ACP, // 源编码:GBK(系统默认)

0, // 转换标志:无

gbk_str.c_str(), // 源GBK字符串

-1, // 源字符串长度(-1表示自动处理null结尾)

nullptr, // 目标宽字符缓冲区:先获取长度

0 // 目标缓冲区大小:0表示仅获取长度

);

if (wchar_len == 0) return L"";

// 第二步:分配缓冲区并执行转换

std::wstring utf16_str(wchar_len, L'\0');

MultiByteToWideChar(

CP_ACP,

0,

gbk_str.c_str(),

-1,

&utf16_str[0],

wchar_len

);

return utf16_str;

}

2. 复杂场景:GBK与UTF-8的转换

GBK是中文传统编码,UTF-8是跨平台编码,两者的转换是中文项目的常见需求。推荐使用iconv库(跨平台、轻量)或Boost.Locale。

方法:使用iconv库(跨平台)

iconv是POSIX标准的编码转换库,支持几乎所有常见编码(GBK、UTF-8、UTF-16、ISO-8859-1等),Windows下需额外安装(如MinGW自带,或使用libiconv)。

示例:GBK转UTF-8

#include <iconv.h>

#include <string>

#include <cstring>

// 注意:iconv的输入输出缓冲区需为非const,且需手动处理字节序

std::string gbk_to_utf8_iconv(const std::string& gbk_str) {

// 1. 创建iconv转换器:源编码GBK("GBK"),目标编码UTF-8("UTF-8")

iconv_t cd = iconv_open("UTF-8", "GBK");

if (cd == (iconv_t)-1) return ""; // 创建失败

// 2. 分配输入输出缓冲区(输入为GBK字符串,输出为UTF-8字节)

char* in_buf = const_cast<char*>(gbk_str.c_str());

size_t in_len = gbk_str.size();

size_t out_len = in_len * 2; // UTF-8最大比GBK多1倍字节(中文3字节vs2字节)

char* out_buf = new char[out_len];

char* out_ptr = out_buf; // 输出指针(需单独跟踪,避免覆盖)

// 3. 执行转换

memset(out_buf, 0, out_len);

size_t ret = iconv(cd, &in_buf, &in_len, &out_ptr, &out_len);

iconv_close(cd); // 关闭转换器

if (ret == (size_t)-1) {

delete[] out_buf;

return ""; // 转换失败(如输入不是合法GBK)

}

// 4. 构造结果字符串(注意输出指针已移动,需计算实际长度)

std::string utf8_str(out_buf, out_ptr - out_buf);

delete[] out_buf;

return utf8_str;

}

五、实际开发中的坑点与最佳实践

1. 常见坑点

坑点1:用

size()

std::string::size()

size()

utf8::distance

坑点2:跨平台

wstring

Windows的

std::wstring

wstring

std::string

wstring

坑点3:控制台输出UTF-8乱码

Windows控制台默认编码是GBK,直接输出UTF-8的

std::string

SetConsoleOutputCP(CP_UTF8)

2. 最佳实践

统一编码标准:项目内优先使用UTF-8编码,

std::string

std::u8string

utf8::substr

六、总结

std::string

std::string

掌握编码知识的关键在于:明确

std::string

相关文章