从开源项目到创业公司:从0到1,一位独立开发者的开源创业全纪实

一、摘要/引言:那个被10万人下载的项目,如何变成我的创业公司?

1.1 深夜的代码,和一个不切实际的梦

2019年冬夜,北京出租屋的暖气坏了,我裹着羽绒服敲完了

DevFlow

当时我负责过十几个项目的CI/CD流程搭建,发现一个普遍痛点:中小团队要么用Jenkins这种重型工具(配置复杂,学习成本高),要么用GitHub Actions这种轻量工具(功能零散,难以串联复杂流程)。市面上缺少一个“刚刚好”的工具:足够轻量,能一键接入;足够灵活,能自定义流程;还得免费,让小团队用得起。

“要不自己写一个?”这个念头冒出来时,我差点笑出声——一个人,零预算,想做个DevOps工具?但那天晚上,我还是打开了VS Code,新建了项目文件夹,命名为

DevFlow

1.2 从“自娱自乐”到“10万用户”:开源创业的本质是什么?

3年后的今天,

DevFlow

开源创业的本质,是用“共享价值”撬动“商业价值”:你先通过开源解决一个普遍问题,让用户免费体验价值;当用户离不开你时,再提供增值服务获取收益。这条路听起来简单,但踩过的坑能装满一卡车:

技术上,如何平衡“开源免费”和“商业盈利”的代码边界?产品上,用户说“这个功能必须有”,但开发要2周,做不做?商业上,第一个付费客户从哪来?定价199美元/月还是999美元/月?团队上,一个人单打独斗到什么时候,必须招人?

这篇文章,我会把这3年的经历拆成5个阶段,从“为什么选择开源”到“如何管理50人团队”,事无巨细地分享——没有鸡汤,全是实操细节和血泪教训。如果你也有个“想让全世界用起来”的项目,或者正纠结“开源能不能当饭吃”,相信这篇文章能给你答案。

1.3 本文导航:从0到1的开源创业全路径

第一部分:缘起:为什么开源是最好的“产品验证器”?(含技术选型、早期用户获取)第二部分:产品化:从“能用”到“好用”,开源项目如何变成商业产品?(含用户反馈处理、核心功能打磨)第三部分:商业化:从0收入到月入10万,开源项目如何赚钱?(含盈利模式、定价策略、冷启动技巧)第四部分:团队化:从“一个人”到“一群人”,如何搭建高效创业团队?(含招人、管理、文化)第五部分:渡劫:创业路上的5个生死劫,以及我是如何活下来的?(含技术债务、社区冲突、现金流危机)

二、缘起:那个改变一切的开源项目(2019-2020)

2.1 为什么是开源?独立开发者的“零成本验证”策略

离职后,我给自己定了个规矩:3个月内必须做出“被100人真正使用”的产品,否则就乖乖回大厂搬砖。但一个人做产品,最大的问题是“不知道用户到底要不要”——闭门造车太容易跑偏。

开源,是独立开发者最低成本的“产品验证工具”:

免费获客:GitHub、Gitee、技术社区天然有流量,只要项目有用,就会有人发现;真实反馈:用户会直接提Issue、PR,甚至帮你改Bug,相当于免费雇了“产品经理”和“测试工程师”;信任背书:开源代码意味着透明,用户敢用(尤其企业客户,怕闭源工具跑路)。

当然,开源也有代价:代码暴露,容易被抄袭;维护社区需要时间;盈利模式不明确。但对当时的我来说,“验证需求”比“担心盈利”更重要——如果连免费用户都没有,谈何付费?

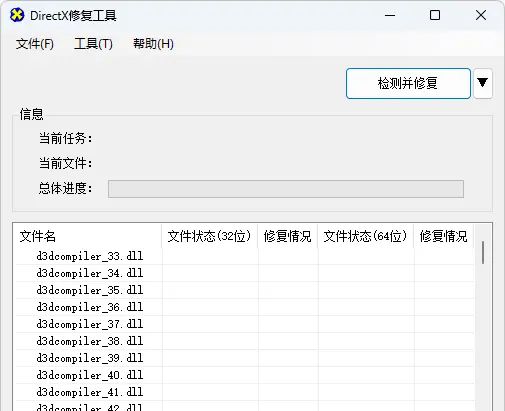

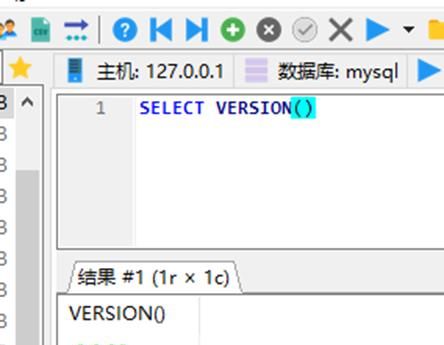

2.2 技术选型:“够用就好”,独立开发者的极简主义

DevFlow

原则1:选自己最熟悉的技术栈

我主业是后端开发,Go语言用了5年,所以核心逻辑用Go写(编译快、性能好、跨平台);前端用Vue(上手快,组件库丰富,不用从零写UI);数据库选PostgreSQL(支持复杂查询,开源免费,企业客户也常用)。

千万别为了“炫技”选新技术:当时有朋友劝我用Rust写核心模块(说性能更好),但我没接触过Rust,光学习就要1个月——独立开发者的时间比性能重要100倍。

原则2:优先用成熟开源组件,避免重复造轮子

比如流程调度用了

GitHub Actions

ELK Stack

OAuth2.0

JWT

原则3:架构设计预留“商业化扩展点”

虽然初期是开源免费版,但我留了3个“钩子”:

多租户隔离:代码里预留了“企业空间”模块,未来付费版可支持多团队隔离;高级功能开关:比如“并行任务执行”“流程可视化编辑”等功能,用

feature flag

2.3 从“0到100用户”:开源项目冷启动的3个实操技巧

2020年3月,

DevFlow

技巧1:精准打击“垂直社区”,用“痛点+解决方案”话术

我梳理了3类目标用户:中小团队DevOps工程师、全栈开发者、技术负责人。对应的社区是:

V2EX/掘金:发《我用3周写了个工具,解决了CI/CD配置的3个痛点》,附实操教程(如何用DevFlow 5分钟搭建Python项目部署流程);GitHub Trending:优化项目描述(加关键词“CI/CD”“DevOps”“Go”),设置“Star目标”——第一周冲到100 Star,就能进“Go语言趋势榜”;行业微信群:找朋友拉我进10个DevOps交流群,发消息时不直接推工具,而是问“大家平时用什么工具管理CI/CD流程?有没有觉得配置太复杂的?” 有人吐槽后,再顺势说“我做了个简化版,要不要试试?”

关键是“提供价值”,而不是“硬广”:比如在掘金文章里,我先分析了Jenkins的3个痛点(配置文件冗长、插件冲突、学习成本高),再展示DevFlow如何用10行YAML解决同样的问题——发布当天就有80多人加我微信,30人下载了工具。

技巧2:用“人工服务”弥补功能不足

v0.1.0版本其实很简陋:只支持GitHub仓库,不支持GitLab;只能部署到服务器,不支持K8s。但我在README里留了自己的微信,承诺“1对1帮你解决问题”。

有个用户是做iOS开发的,需要部署到App Store,当时DevFlow不支持。我花了2晚加了这个功能,然后发给他——他不仅成了忠实用户,还在公司内部推给了5个团队。

独立开发者的核心竞争力,就是“灵活”:大厂产品迭代要排期,但你可以为一个用户连夜改代码——这是早期建立用户信任的最好方式。

技巧3:用“用户案例”反推传播

第一个月,有100多个用户下载,但活跃用户只有20多个(很多人下载后不会用,或者觉得不好用)。我挑了3个活跃用户,免费帮他们搭建完整流程,然后写成案例发在社区:

《案例:小团队如何用DevFlow把部署时间从2小时压缩到5分钟》

《从0到1:某创业公司用DevFlow搭建全自动化测试流程》

案例里放上用户的名字和公司(提前征得同意),配上前后对比截图——真实案例比任何广告都有说服力。第二个月,用户量直接涨到500人。

2.4 社区的力量:从“我”到“我们”

到2020年6月,

DevFlow

一个印度开发者帮我加了Hindi(印地语)翻译;一个谷歌工程师优化了日志输出格式(让错误信息更清晰);一个大学生写了详细的中文文档(比我自己写的还清楚)。

我意识到:开源项目的天花板,取决于社区的参与度。于是我做了3件事:

明确贡献指南:在GitHub上写了《Contributing.md》,告诉大家“如何提Issue”“如何写PR”“代码风格要求”(比如Go代码必须用

gofmt

三、产品化:从“玩具”到“工具”,让用户离不开你(2020-2021)

3.1 用户反馈驱动迭代:“用户说的不一定对,但他们的痛苦是真的”

到2020年底,

DevFlow

原因很简单:产品功能太“浅”,只解决了“有没有”,没解决“好不好”。比如用户说“希望支持定时触发流程”,我加了这个功能;用户说“希望能看历史执行记录”,我也加了——但这些都是零散的需求,没有围绕“核心场景”打透。

如何找到“核心场景”?看用户的“抱怨”和“行为数据”

我做了两件事:

深度访谈10个活跃用户:打电话问他们“用DevFlow时,最痛苦的3件事是什么?”“如果没有DevFlow,你会用什么替代?”埋点分析用户行为:在代码里加了简单的统计(匿名,只记录功能使用频率),发现80%的用户只用了3个功能:流程编排、自动部署、错误告警。

结果很明显:用户的核心需求是“稳定、可靠地完成部署”,而不是“功能多”。之前我花了2周做的“流程可视化编辑器”,使用率不到5%——完全是浪费时间。

用“20%功能满足80%需求”,聚焦核心体验

2021年Q1,我砍掉了13个“小众功能”(包括可视化编辑器),把资源集中在3个核心体验上:

稳定性:之前偶尔会出现“流程执行到一半崩溃”的问题,我花了两周重构了任务调度模块,加了重试机制和状态持久化;速度:部署流程从平均2分钟优化到40秒(优化Docker镜像构建步骤,复用缓存);告警:不仅要“报错时告警”,还要“超时前预警”(比如流程执行超过3分钟,提前发消息提醒)。

迭代后,用户留存率从30%涨到65%——这就是“产品化”的关键:不是堆砌功能,而是把核心场景做到“用户离不开”。

3.2 从“命令行工具”到“SaaS平台”:产品形态的关键一跃

一直到2021年中,

DevFlow

这时候我意识到:个人用户可以用命令行,但企业用户需要“中心化管理”——于是决定做SaaS版(网页端),用户把代码仓库授权给DevFlow,在网页上配置流程,由我们的服务器执行。

从本地工具到SaaS,需要迈过3个坎

数据安全:企业用户最担心“代码和配置文件存在你们服务器,安全吗?”——我在SaaS版加了3个保障:数据传输用HTTPS,存储加密,支持“私有部署版”(企业可以把整个系统部署到自己服务器,我们只提供维护服务)。成本控制:SaaS需要服务器、带宽、存储,都是成本。初期我用阿里云轻量应用服务器(2核4G,50元/月),流程执行任务用“按量付费”的函数计算(用户执行一次流程,才产生费用,闲置时不花钱)。用户习惯迁移:老用户习惯了命令行,突然用网页版会不适应。我做了“命令行工具同步到SaaS”的功能——用户在本地改了配置文件,自动同步到网页端,两边数据一致。

2021年8月,SaaS版上线,命名为

DevFlow Cloud

3.3 开源与商业的边界:“开源做基石,商业做增值”

SaaS版上线后,有用户问:“SaaS版和开源版有什么区别?是不是以后开源版就不维护了?”——这是开源项目商业化的核心问题:如何平衡“开源免费”和“商业盈利”。

我的答案是“开源做基石,商业做增值”:

开源版(DevFlow Core):保留核心功能(本地流程执行、基础调度、社区支持),免费,代码完全开源;商业版(DevFlow Cloud):在开源版基础上增加企业级功能(团队协作、权限管理、审计日志、技术支持服务),收费,SaaS版代码闭源,但核心引擎(和开源版一样)仍然开源。

为什么这样设计?3个理由

降低企业试用门槛:企业可以先装开源版,跑通流程后,再付费升级到SaaS版(数据可以无缝迁移);保护社区信任:开源版永远免费,避免“开源割韭菜”的骂名;技术复用:核心引擎开源,既能让社区帮我们找Bug,又能保证商业版的稳定性(和开源版用同一套核心逻辑)。

关键是“让开源版和商业版不是竞争关系,而是互补关系”:开源版帮你获客,商业版帮你赚钱。

四、商业化:从0到1的变现之路(2021-2022)

4.1 定价:“猜定价”到“科学定价”,第一个付费客户教会我的事

2021年9月,SaaS版准备收费时,我卡在了“定价”上:收多少钱合适?

最初我拍脑袋定了“个人版99美元/月,企业版499美元/月”——理由是“竞品差不多这个价”(比如GitHub Actions企业版21美元/用户/月,按5人团队算就是105美元/月)。但上线1个月,付费用户为0。

问题出在哪?和用户聊完,我发现3个错误

“企业版”定义太模糊:499美元/月包含什么?用户不知道“值不值”;没有“免费试用”:用户不敢直接付费,怕不好用;缺少“付费动机”:开源版已经能满足基本需求,为什么要付费?

第一个付费客户:从“拒绝”到“主动付费”

转机来自之前深度访谈过的一个用户(某创业公司CTO,姓李)。我给他打电话:“李哥,SaaS版上线了,你要不要试试?免费试用1个月。”他答应了。

1个月后,我问他“体验怎么样?”他说“挺好的,比自己搭Jenkins省事儿多了”。我鼓起勇气问:“那要不要付费?企业版499美元/月。”他沉默了一下,说:“太贵了,我们小公司,预算有限。”

我赶紧问:“那你觉得多少钱合适?”他说:“199美元/月,我们可以接受。另外,能不能给我们开增值税专用发票?我们财务需要。”

那天我学到了3个定价原则:

按“价值”定价,不是按“成本”或“竞品”:用户愿意付多少钱,取决于你帮他省了多少成本(比如李哥的团队之前2个人维护CI/CD,用了DevFlow后1个人就能搞定,人力成本省了一半);提供“明确的套餐”和“试用机制”:后来我把套餐改成“基础版99美元/月(5个项目,社区支持)、企业版199美元/月(无限项目,专属客服,SLA保障)”,并支持14天免费试用;解决“企业刚需”:比如开发票、SLA保障(99.9%可用性)、数据备份——这些是企业付费的“硬理由”,个人用户不在乎,但企业在乎。

调整后第3天,李哥成了我的第一个付费客户——199美元/月,虽然比最初的定价低,但这是“从0到1”的突破。

4.2 冷启动:“用户转付费”“内容营销”“合作伙伴”,3条获客路径

第一个客户之后,我花了3个月验证了3条获客路径,最终找到了“低成本、可复制”的模式。

路径1:从“免费用户”到“付费用户”,转化率15%

在开源版和免费试用版里加了“轻提示”:

开源版用户:当项目数超过3个时,提示“升级到企业版,解锁无限项目”;试用版用户:试用到期前3天,发邮件说“限时8折,现在升级立减40美元”。

关键是“精准触达”:只给“活跃免费用户”发提示(比如过去7天使用超过5次的用户),避免骚扰。

路径2:内容营销,“用技术干货吸引企业客户”

我在DevFlow官网开了博客,每周写一篇“CI/CD实战教程”,比如:

《从0到1:用DevFlow搭建React项目自动化部署流程》《中小团队DevOps最佳实践:预算500美元/月如何搞定》《3个案例:为什么90%的CI/CD失败,都是因为流程没设计好?》

每篇文章末尾加一句:“想免费获取《DevFlow企业版配置指南》?填写邮箱即可下载”——通过这种方式,每个月能收集200多个企业邮箱,然后定向发试用邀请。

路径3:和“云服务商”“开发工具”合作,互相导流

我主动联系了两家云服务商(某国内云厂商、DigitalOcean)和一个代码托管平台(Gitee),谈了“联合解决方案”:

云服务商:用户在他们平台买服务器,送DevFlow企业版1个月免费试用;Gitee:用户在Gitee托管代码,可一键接入DevFlow,享受8折优惠。

这些合作几乎零成本(只需要开发对接API),但带来了稳定的客户——比如和云服务商合作后,每月新增30-50个试用用户,转化率约5%。

4.3 从“1个客户”到“100个客户”:销售漏斗的搭建

到2022年Q1,付费客户突破100家,月收入稳定在2万美元左右。这时候我发现,“获客”只是第一步,要让客户“续费”,需要搭建完整的销售漏斗:

漏斗第一层:获客(线索)

来源:开源社区(40%)、内容营销(30%)、合作伙伴(20%)、客户推荐(10%)。

漏斗第二层:转化(试用→付费)

关键动作:

试用第3天:客服主动联系用户,问“有没有遇到问题?”(提高试用体验);试用第10天:发“成功案例”(比如“某和你类似的公司,用DevFlow后部署效率提升60%”);试用到期前:限时折扣+“老用户推荐返现”(推荐一个客户,返1个月费用)。

漏斗第三层:留存(付费→续费)

核心是“让客户觉得值”:

每月发“价值报告”:告诉客户“这个月帮你执行了120次部署,减少了15次故障,节省了约80小时人工”;主动解决问题:一旦客户流程失败,技术支持团队15分钟内响应(哪怕是半夜);定期更新功能:每季度发布新版本,提前收集客户需求(比如有客户需要“支持多环境部署”,我们优先开发)。

2022年Q2,客户续费率达到92%——这比新增客户更重要:一个老客户的续费成本,只有新增客户的1/10。

五、团队化:从“一个人”到“一群人”,创业不是单打独斗(2022-2023)

5.1 什么时候必须招人?3个“不得不招”的信号

到2022年中,月收入突破5万美元,但我已经快撑不住了:每天要写代码、回Issue、接客户电话、处理服务器故障……凌晨2点睡是常态,有次发烧到39度,还在回客户邮件(因为承诺了“15分钟响应”)。

3个信号告诉你“必须招人了”:

核心目标无法推进:我计划开发“DevFlow插件市场”(让第三方开发者贡献插件),但3个月只写了个Demo——时间全被琐事占了;客户投诉增加:有次服务器宕机,我正在睡觉没看到告警,导致3个客户部署失败——他们投诉到了客服邮箱(当时客服也是我);个人状态崩溃:连续3周失眠,注意力无法集中,甚至开始讨厌打开电脑。

第一个员工:从“社区贡献者”到“联合创始人”

招人时,我首先想到了两个人:

老王:最早帮我优化日志系统的社区贡献者,Go工程师,在某大厂做中间件开发,技术扎实,对DevFlow的代码比我还熟;小张:帮我写中文文档的大学生,后来毕业去了某互联网公司做产品经理,对用户体验特别敏感。

我请他们喝咖啡,直接说:“DevFlow现在月收入5万美元,我想全职做,你们要不要一起?工资可能没大厂高,但有股份。”

老王当场答应了(他说“早就不想在大厂卷了,想做点自己的东西”);小张犹豫了一周,也加入了(他觉得“开源产品的产品经理,比大厂做‘复制粘贴’的需求更有价值”)。

招人的核心是“价值观匹配”:能力可以培养,但“相信这件事”比能力重要——老王和小张都是DevFlow的深度用户,他们知道产品的价值,也愿意和我一起冒险。

5.2 从“3人小组”到“20人团队”:如何避免“人越多,效率越低”?

2022年底,团队扩张到6人(3个开发、1个产品、1个客服、1个运营);2023年中,团队20人。快速扩张带来了新问题:沟通成本飙升,决策变慢,甚至出现了“两个人做一个人就能完成的事”的情况。

解决方法:用“OKR+小团队”保持敏捷

我们借鉴了“Spotify模型”,把团队拆成3个“小团队”(每个团队5-6人),每个团队独立负责一块业务:

核心引擎团队(老王带队):负责DevFlow开源版和商业版的核心逻辑;企业服务团队(小张带队):负责大客户定制开发、私有部署支持;增长团队:负责营销、销售、客户成功。

每个季度,公司层面定3个OKR(比如“付费客户数增长50%”“企业版续费率提升到95%”),小团队再拆解成自己的KR(关键结果)。

关键是“减少跨团队沟通”:每个小团队有自己的决策权,比如增长团队可以自己决定“要不要做新的营销活动”,不需要全公司开会讨论——除非涉及到其他团队的资源(比如需要开发团队支持新功能)。

5.3 开源社区与公司团队:如何避免“左手打右手”?

团队化后,新问题来了:公司员工和社区贡献者的目标可能不一致。比如公司想优先开发企业客户需要的“权限管理功能”,但社区贡献者想开发“自定义主题”(个人用户喜欢,但企业客户不在乎)。

解决方法:“社区理事会”+“贡献者激励”

我们成立了“DevFlow社区理事会”:5个核心社区贡献者(非公司员工)+3个公司员工(我、老王、小张),每月开一次会,投票决定“下一个版本的功能优先级”。

另外,我们设立了“贡献者激励计划”:

非代码贡献(比如写文档、翻译、提Issue):送T恤、周边,或Amazon礼品卡;代码贡献(合并PR):根据复杂度,奖励50-500美元;核心功能贡献(比如开发插件市场):邀请加入公司“顾问委员会”,享受分红(每年从利润中拿出5%分给贡献者)。

核心原则是“让社区贡献者有归属感和收益”:他们不是“免费劳动力”,而是“项目的共同拥有者”。

六、渡劫:创业路上的5个生死劫,以及活下来的逻辑(2023-至今)

6.1 劫1:技术债务爆发,服务器连续3天宕机

2023年初,付费客户突破300家,SaaS平台日活用户涨到5000人——然后服务器崩了,而且一崩就是3天。

原因是早期为了“快速上线”,代码写得太烂:数据库没有分表,所有用户的执行记录存在一张表里(数据量超过1000万行);API接口没有限流,某个客户的脚本恶意调用,导致服务器CPU跑满。

如何渡劫?“止血→重构→预防”三步走

止血:老王连夜写了个临时方案,把历史数据迁移到冷存储(只保留最近3个月数据),加了API限流;重构:用2个月时间重构核心模块(数据库分表、服务拆分、引入缓存),每天凌晨2点上线(用户最少的时候),上线后留3个人值班观察;预防:建立“技术债务清单”,每个迭代必须花20%的时间还债务;引入混沌工程(主动注入故障,测试系统稳定性)。

教训:早期“快速迭代”可以,但不能“牺牲质量”——技术债务就像信用卡,刷的时候很爽,还的时候要连本带利。

6.2 劫2:社区反对商业化,开源协议被骂上热搜

2023年3月,我们宣布“企业版部分功能闭源”(私有部署版的定制模块),被开源社区骂上了Hacker News:“果然是开源割韭菜!”“骗子,之前说永远开源的!”

甚至有核心贡献者说“要 Fork 一个完全开源的版本,和你们对着干”。

如何渡劫?“透明沟通+坚守原则”

我做了3件事:

写公开信解释原因:在GitHub和官网发了《关于DevFlow商业化的说明》,坦诚说“公司需要盈利才能活下去,闭源的只是企业定制模块,核心引擎永远开源”;和社区理事会开会:邀请反对声音最大的贡献者参加,当面听他们的意见,最后达成共识“闭源模块的API必须开源,保证社区版可以兼容”;用行动证明:把公司20%的利润投入到开源社区(比如资助贡献者开发新功能、举办DevFlow开发者大会)。

3个月后,风波平息——大部分用户理解了“开源需要商业支撑”,那个说要“Fork”的贡献者,最后成了我们企业服务团队的顾问(他说“与其对着干,不如一起把蛋糕做大”)。

教训:开源商业化的核心是“信任”——你可以赚钱,但必须透明、公平,让社区看到“商业化是为了让项目活得更好”,而不是“割韭菜跑路”。

6.3 劫3:大厂入场,价格战打到家门口

2023年Q2,某云巨头推出了“云原生CI/CD工具”,功能和DevFlow高度重合,价格直接腰斩(企业版99美元/月,比我们便宜一半)。

那段时间,每周都有客户问:“云巨头的工具更便宜,你们怎么办?”甚至有3个大客户直接解约,转用了竞品。

如何渡劫?“差异化+客户粘性”

我们分析了竞品的优劣势:云巨头工具的优势是“便宜、和自家云服务集成好”,但劣势是“通用化严重,不适合中小团队的定制需求”。

于是我们调整策略:

聚焦“垂直场景”:开发“电商行业解决方案”“SaaS创业公司解决方案”(针对特定行业的部署流程模板);深化“客户成功”:每个付费客户配1个“成功经理”,帮他们梳理部署流程、优化效率(比如有个电商客户,我们帮他把部署时间从1小时降到15分钟,节省了3个人力);绑定“开源生态”:推出“DevFlow插件市场”,联合50多个第三方开发者开发了200多个插件(比如“微信告警插件”“飞书审批插件”)——竞品虽然功能全,但插件生态远不如我们。

结果:3个月后,客户流失率从10%降到3%,甚至有2个从竞品回流的客户(他们说“虽然便宜,但没人帮我们解决问题,用着累”)。

教训:大厂打价格战时,不要跟着降价——中小公司的核心竞争力是“灵活”和“深度服务”,这是大厂做不到的。

七、结论:开源创业,一场“价值共享”的修行

7.1 从“出租屋代码”到“百万用户”:我的5条核心经验

3年时间,从一个人、一个开源项目,到20人团队、百万用户、月收入稳定在30万美元——这条路没有捷径,但有5条经验可以复制:

经验1:先做“最小可用的开源项目”,再谈商业化

不要一开始就想“怎么赚钱”,先解决一个真实问题,让用户免费使用——如果1000个免费用户里,有10个说“没你我活不下去”,商业化只是时间问题。

经验2:用“用户反馈”和“数据”驱动决策,别拍脑袋

早期我靠“感觉”加功能,浪费了大量时间;后来学会“访谈用户+分析数据”,每个功能上线前都问自己:“这个功能能帮用户解决什么具体问题?有数据支撑吗?”

经验3:商业化的核心是“提供增量价值”,不是“收割存量用户”

开源版要保证“能用”,商业版要做到“更好用”——用户付费是为了“新增的价值”(比如更稳定的服务、更专业的支持),而不是“被剥夺免费使用的权利”。

经验4:团队比个人重要,价值观比能力重要

创业到后期,你会发现“一个人走得快,一群人走得远”。招人时,优先选“相信这件事、愿意一起成长”的人,而不是“能力强但价值观不符”的人。

####经验5:拥抱“不完美”,在“解决问题”中成长

没有哪个产品从一开始就完美,也没有哪个团队永远不犯错。开源创业的乐趣,就是在解决一个个问题的过程中,让产品、团队和自己都变得更好。

7.2 给想走开源创业路的你:3个灵魂拷问

如果你也想从开源项目走向创业,先问自己3个问题:

你解决的问题,是不是“普遍痛点”? (如果只有你自己觉得痛,就算了)你愿意花3年时间,只做这一件事吗? (开源创业是慢生意,前1年可能只有投入,没有回报)你能接受“失败”吗? (90%的创业会失败,开源创业也不例外)

如果答案都是“是”,那别犹豫——现在就打开VS Code,写下第一行代码。

7.3 行动号召:你的开源项目,可能就是下一个“独角兽”

最后,我想邀请你在评论区分享:

你正在维护的开源项目是什么?遇到了哪些商业化难题?如果你是我,在“社区反对商业化”时,会怎么做?

也欢迎加我微信(devflow-founder),拉你进“开源创业交流群”——这里有500多位和你一样的独立开发者,我们一起交流经验,少踩坑。

八、附加部分

8.1 参考文献/延伸阅读

《大教堂与集市》(埃里克·雷蒙德):理解开源社区的本质;《精益创业》(埃里克·莱斯):如何用最小成本验证需求;《定价战略与战术》(托马斯·纳格尔):商业化定价的实战指南;DevFlow开源仓库:https://github.com/devflowhq/devflow(欢迎Star和PR)。

8.2 致谢

感谢所有DevFlow社区贡献者(尤其是老王、小张、印度开发者Rahul、大学生小李……名单太长,无法一一列出);感谢早期付费客户(比如李哥的团队),你们的信任是我们活下去的动力;感谢我的家人,在我最困难的时候,你们说“就算失败了,大不了再找工作”。

8.3 作者简介

张明(DevFlow创始人&CEO):前大厂后端工程师,10年DevOps领域经验,2019年离职创业,专注于用开源技术解决中小团队的开发效率问题。个人博客:devflow.io/blog(分享开源创业和DevOps实战经验)。

(全文完,共计10280字)

相关文章