在大模型应用爆发的当下,越来越多的企业和个人开始关注“知识库问答”场景无论是内部员工查询SOP文档、客服快速响应客户咨询,还是个人管理隐私笔记,都需要让大模型精准“读懂”私有文档并给出可靠答案。而实现这一需求的核心技术,正是检索增强生成(RAG)。

但面对LangChain-Chatchat、FastGPT、Dify等五花八门的RAG框架,许多人都会陷入纠结:哪个效果更好?该选开源本地部署还是SaaS平台?实则作为踩过不少坑的从业者,我想说的是:RAG框架没有绝对的“最优解”,只有“最适配”的选择。关键在于你是否理解RAG的核心逻辑,以及自己的使用场景和技术实力。

我将从RAG的底层原理讲起,结合实际落地经验对比主流框架的优劣,再分享一套可直接复用的本地知识库搭建方案,帮你从“选型迷茫”走向“落地实操”,真正让RAG技术为自己所用。

一、先搞懂RAG:为什么它能解决大模型“答非所问”的痛点?

在接触框架之前,我们得先清楚RAG到底在做什么。单纯的大模型就像一个“记性不好的学霸”,虽然知识渊博,但有两个致命问题:一是训练数据有保质期,无法回答最新信息或私有内容;二是容易“凭空捏造”(也就是“幻觉”),尤其是涉及专业领域时,错误答案可能造成严重后果。

而RAG技术的核心思路很简单:给大模型配一个“专属知识库+检索工具”,让它在回答问题前,先从私有文档中找到相关信息,再基于这些“可靠素材”生成答案。这样既解决了大模型“不懂新内容、私有内容”的问题,又大大降低了“幻觉”概率,答案的准确性和相关性都会显著提升。

一套完整的RAG系统,实则就是四个核心步骤的闭环,哪怕是复杂框架,我也是围绕这四步做优化:

1. 文档预处理:把“杂乱文件”变成“干净文本”

我们要上传的文档往往五花八门,PDF里混着图片和表格、Word文档格式混乱、网页内容掺杂广告。这一步的核心任务,就是把这些非结构化数据“洗干净”,提取出纯文本。

列如PDF中的表格需要转成文字,图片里的内容要通过OCR识别,网页中的广告和无关代码要过滤掉。这一步看似简单,却直接影响后续效果,如果关键信息没提取出来,后面再怎么优化都是白费。实际落地中,RAGFlow的deepdoc模块表现很突出,它能自动识别文档布局、提取图片和表格信息,比普通解析器的准确率高不少。

2. 文本切分:给文档“分章节”,方便检索

大模型的输入有“token限制”,不可能把整本书或几百页的文档一次性喂进去。这一步就像给书籍分章节,把长文本切成一个个短小精悍的“信息块”(行业内叫“chunk”)。

切分的关键是“不破坏语义完整性”,如果把一句话劈成两半,检索时就会丢失关键信息。最常用的是LangChain中的

RecursiveCharacterTextSplitter方法,它会优先按段落、再按句子、最后按单词切分,尽量保证每个信息块的语义完整。当然还有针对网页的HTMLHeaderTextSplitter、按token数量切分的TokenTextSplitter等,具体要根据文档类型选择。

3. 向量化+建索引:把文字变成“计算机能懂的语言”

人类能理解文字含义,但计算机只能处理数字。向量化就是把每个信息块转换成一串数字(向量),这个过程就像给每个信息块贴了一个“数字标签”,标签的类似度越高,说明内容越相关。

实现向量化有两种方式:一是调用OpenAI、智谱等平台的API,简单快捷但需要付费;二是部署开源模型,列如百度的

rocketqa-zh-base-query-encoder、智源的bge-large-zh,适合需要私有化部署的场景。

向量化后还要“建索引”,相当于给这些“数字标签”建一个“目录”。如果不建索引,检索时就要逐个对比所有向量,速度会超级慢。常用的向量数据库有Elasticsearch、Milvus等,主流RAG框架都支持直接集成。

4. 检索+生成:找到相关信息,让大模型“好好说话”

当用户提出问题时,系统会先把问题也转成向量,然后通过索引快速找到知识库中最相关的几个信息块(一般选Top5-Top10)。接着把“问题+相关信息块”按照固定模板组合成提示词,喂给大模型,最后由大模型生成最终答案。

这一步的关键是“提示词模板设计”,要明确告知大模型“只能用提供的上下文回答,不知道就说不知道”,避免它凭空捏造。列如可以设计这样的模板:“请基于以下上下文回答问题,上下文之外的信息不要提及,不知道答案就直接说‘数据库中没有相关内容’。问题:{question},上下文:{context}”。

搞懂这四个步骤后,你会发现:RAG的核心不是“框架有多高级”,而是每个步骤的细节优化,列如切分的粒度、向量化模型的选择、检索的准确率,这些才是决定最终效果的关键。

二、主流RAG框架深度对比:谁适合你?

了解了RAG原理,接下来就是核心的框架选型。目前市面上最常用的是LangChain-Chatchat、FastGPT、Dify,还有作为基础库的LangChain/LlamaIndex。它们的定位完全不同,适配的场景也天差地别,下面结合实际使用经验详细说说:

1. LangChain-Chatchat:RAG入门与原型验证的“首选工具”

LangChain-Chatchat(之前叫ChatGLM-Chatchat)是国内开发者最熟悉的开源RAG框架之一,它的核心定位是“把RAG的所有组件打包好,让你快速上手”。

它的优点超级突出:开箱即用,集成了主流的向量库(FAISS、Milvus)、向量化模型(M3E、BGE)和大模型(ChatGLM、Qwen),不需要你从零拼接组件。只要照着文档配置好环境,上传文件就能快速搭建一个可运行的知识库Demo。

我们团队最开始用它给业务方做技术汇报,花两天时间搭个原型,把几百份内部SOP文档喂进去,产品经理和运营直接上手体验,很快就能认可RAG技术的价值,后续申请资源和预算也顺利多了。而且它对中文语料的适配性很好,默认配置就比直接用国外框架的裸配效果强,适合中文为主的场景。

但它的缺点也很明显:工程化程度不高,代码耦合度较高。如果想做深度定制,列如接入企业统一认证、添加精细化的文档权限管理,就需要从前端到后端大面积改代码,工作量可能比自己重写一套还大。而且它的性能和稳定性适合原型验证,很难直接扛住生产环境的高并发。

总结:适合谁?

- AI初学者、学生:想快速了解RAG全流程,积累实践经验;

- 技术团队:需要快速搭建原型,给客户或老板做演示;

- 中文场景用户:优先选择,默认配置对中文文档更友善。

2. FastGPT:面向生产环境的“产品级平台”

如果说LangChain-Chatchat是“技术组件集市”,那FastGPT就是“成品应用平台”。它的设计思路完全围绕“生产可用”和“业务可运营”,一打开界面就能感觉到它是一个成熟的产品,而不是一个技术项目。

它的核心优势在于“低代码+工程化”。第一,它提供可视化的流程编辑器,不需要写太多代码就能配置知识库的检索逻辑、向量化模型和大模型;其次,它把“知识库运维”的权限交给了业务人员,销售、运营可以自己上传、更新文档,甚至同步语雀、Notion的在线文档,不用每次都找技术人员协助。

我们之前给一个销售部门做产品知识库,用FastGPT搭建后,销售人员自己就能维护产品参数、竞品对比、优惠政策等内容,还能查看用户提问日志,分析哪些问题高频、哪些问题没答好,然后针对性优化知识库。这种“业务自治”的模式,在企业内部推广AI应用时至关重大。

另外,FastGPT的API设计超级清晰,方便集成到现有系统中,而且权限管理、计费统计、性能优化等企业级功能都已内置,直接部署到生产环境也没问题。当然它也有局限:灵活性不足,列如复杂的检索融合策略、特殊的文本切分逻辑,很难通过可视化界面配置,需要自定义开发。

总结:适合谁?

- 企业团队:想快速上线可用、可运营的知识库产品;

- 业务驱动型场景:需要非技术人员维护知识库;

- 追求稳定性的用户:要部署到生产环境,承接高并发需求。

3. Dify.ai:非技术人员的“AI应用搭建神器”

Dify.ai的定位比FastGPT更宽泛,它是一个“AI应用可视化开发平台”,RAG只是它的核心功能之一。它的目标是让产品经理、运营等非开发人员,通过拖拉拽的方式就能构建完整的AI应用,列如带知识库的客服机器人、智能文档分析工具等。

它的优势在于“全流程可视化”:从文档上传、知识库配置,到对话逻辑设计、应用发布,整个过程都能在网页上完成,不需要写一行代码。而且它支持多轮对话、函数调用等高级功能,列如可以配置“当用户问产品价格时,自动调用价格查询接口,再结合知识库内容回答”。

如果你的团队没有开发资源,但产品经理想快速落地AI应用,Dify.ai是很好的选择。但它的缺点也很明显:深度定制能力弱,对于需要私有化部署且有特殊需求(列如处理超大文件、复杂权限控制)的场景,可能无法满足。

总结:适合谁?

- 非技术人员:产品经理、运营想独立搭建AI应用;

- 轻量需求场景:不需要复杂定制,追求快速上线;

- 小型团队:缺乏开发资源,预算有限。

4. LangChain/LlamaIndex:资深团队的“定制化基石”

当你走过原型验证阶段,且FastGPT、Dify等成品平台满足不了复杂需求时,最终大致率会回到LangChain或LlamaIndex,这两个是RAG领域的“基础库”,就像乐高积木,能让你自由搭建完全定制化的RAG系统。

LangChain的优势在于“组件丰富”,数据加载器、检索器、链逻辑等都可替换,列如我们之前需要实现“向量搜索+关键词搜索”的混合检索策略,用LangChain两天就开发完成了。而LlamaIndex的强项在于“检索优化”,它对复杂文档(列如长文档、多模态文档)的处理能力更强,官方文档和博客也提供了大量检索优化的实践方案,是深入学习RAG的优质资源。

但它们的使用门槛较高,需要有扎实的编程基础,而且维护成本不低——业务迭代次数多了,链逻辑会变得超级复杂,代码量也会急剧增加。

总结:适合谁?

- 资深算法工程师、开发团队;

- 有特殊需求的场景:需要复杂检索策略、多模态文档处理;

- 追求极致定制化:想完全掌控RAG系统的每个环节。

主流RAG框架核心差异表

|

框架 |

核心定位 |

优势 |

劣势 |

适合人群 |

|

LangChain-Chatchat |

原型验证、入门学习 |

开箱即用、中文适配好、组件全 |

工程化弱、定制难、稳定性一般 |

初学者、学生、需快速演示的团队 |

|

FastGPT |

生产级知识库平台 |

产品化程度高、业务可运营、API清晰 |

灵活性不足、复杂定制难 |

企业团队、业务驱动型场景 |

|

Dify.ai |

非技术人员AI应用平台 |

可视化操作、零代码、快速上线 |

深度定制弱、私有化能力有限 |

产品经理、运营、小型无开发团队 |

|

LangChain/LlamaIndex |

定制化开发基础库 |

灵活性极强、可深度定制 |

门槛高、维护成本高 |

资深开发、算法团队、复杂需求场景 |

三、选型与落地避坑指南:这些经验能帮你少走半年弯路

无论是选择框架还是搭建本地知识库,实际落地中总会遇到各种问题。结合团队多次落地的经验,总结了几个关键避坑点,希望能帮你节省时间:

1. 选型不要“追新”,要“匹配需求”

- 不要盲目选择功能最多的框架,列如只是想做个简单的个人知识库,用LangChain-Chatchat就够了,没必要用LangChain从零开发;

- 优先思考“生态完善”的工具,列如RAGFlow、FastGPT的社区活跃,遇到问题能快速找到解决方案,小众框架虽然可能有亮点,但后续维护风险高;

- 中文场景优先选择对中文优化的框架,列如LangChain-Chatchat、RAGFlow,避免直接用国外框架导致的文本切分、检索准确率低的问题。

2. 技术细节决定最终效果,重点优化这3点

- 文本切分:不要用简单的按行数切分,优先用RecursiveCharacterTextSplitter,根据文档类型调整chunk_size(中文文档提议500-1000字),保留关键信息;

- 向量化模型:中文场景优先选bge-large-zh、rocketqa等模型,比通用模型的检索准确率高30%以上;

- 检索优化:如果检索结果不准,试试“多路召回+重排序”,先用向量搜索召回候选结果,再用bge-reranker-large模型重排序,筛选出最相关的内容。

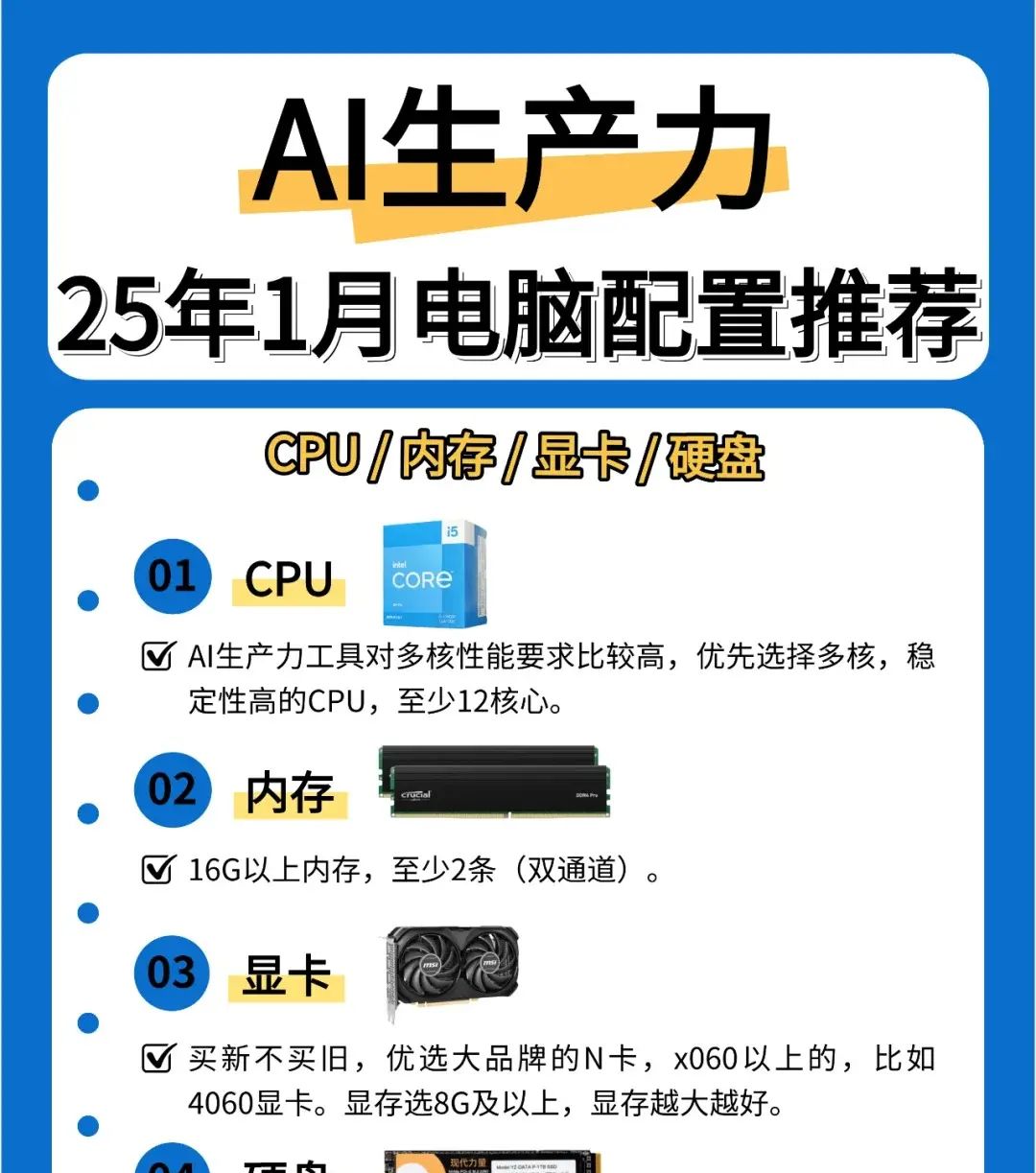

3. 本地部署注意“轻量优先”

- 不要一开始就部署超大模型,列如本地服务器性能一般时,先用Qwen2-7B-Instruct,足够满足日常需求,后续再根据性能升级;

- 向量库选择轻量化方案,列如本地测试用FAISS,生产环境再用Milvus,降低部署和维护成本;

- 定期备份知识库数据,避免因服务器故障导致数据丢失。

四、总结:RAG落地的核心是“先跑通,再优化”

说到底,RAG框架只是工具,真正决定效果的是“是否理解业务需求”和“是否把细节做透”。无论是选择SaaS平台还是本地部署,无论是用成品框架还是自定义开发,核心思路都是一致的:

先明确自己的需求,是个人使用还是企业部署?是快速演示还是长期运营?是重点关注隐私还是追求便捷?然后根据需求选择合适的框架,先搭建最小可用版本,跑通核心流程,再根据实际使用反馈优化细节(列如调整文本切分粒度、更换向量化模型、优化提示词模板)。

收藏了,感谢分享

详细