大数据领域数据挖掘的新兴模式与应用:从“事后分析”到“智能决策”的进化之路

引言:大数据时代,数据挖掘需要“换引擎”

2023年,全球数据总量达到120ZB(1ZB=1万亿GB),相当于每个地球人拥有15TB的数据。从电商的用户行为、金融的交易流水,到医疗的影像病历、交通的GPS轨迹,数据正以“秒级”速度涌来。但**“数据多”不代表“价值多”**——传统数据挖掘模式早已跟不上大数据的“速度、类型、隐私”需求:

用Hadoop做批处理,得到的是“昨天的用户偏好”,无法应对今天的实时推荐;

只分析文本或图像的单模态模型,读不懂“图片+文字”的社交媒体内容;

为了训练模型收集用户隐私数据,一不小心就踩了GDPR的红线;

靠人工标注百万条数据,成本高到让中小企业望而却步;

用关联分析得出“冰淇淋销量=溺水人数”的结论,差点误导公共政策。

这些痛点倒逼数据挖掘技术“进化”——从“处理静态数据”到“处理实时数据”,从“分析单模态”到“融合多模态”,从“暴露隐私”到“保护隐私”,从“依赖标注”到“自我学习”,从“发现关联”到“推导因果”。

本文将拆解大数据领域最前沿的5类数据挖掘新兴模式,结合真实案例讲清“是什么、为什么、怎么用”,最后探讨这些模式的融合趋势。无论你是数据科学家、产品经理还是企业决策者,都能从中学到“让数据真正产生价值”的方法。

一、实时数据挖掘:从“T+1报告”到“毫秒级决策”

1.1 传统批处理的“致命伤”:慢

2015年,某电商平台做了个实验:用传统Hadoop批处理推荐系统(每天凌晨更新一次模型)和实时推荐系统(每10秒更新一次模型)对比,结果实时推荐的转化率比批处理高40%——因为用户的偏好是“秒变”的:早上刷到运动鞋,中午可能就想买运动袜,批处理系统根本跟不上。

传统数据挖掘的核心是“批处理”:把昨天的所有数据收集起来,晚上跑个MapReduce任务,第二天出结果。这种模式适合“事后总结”(比如月度销售分析),但面对**Velocity(高速度)**的大数据,完全无能为力——你能想象用“昨天的交易数据”来拦截今天的欺诈吗?

1.2 实时数据挖掘的“三板斧”

实时数据挖掘的目标是“流数据+在线模型=即时决策”,核心技术有三个:

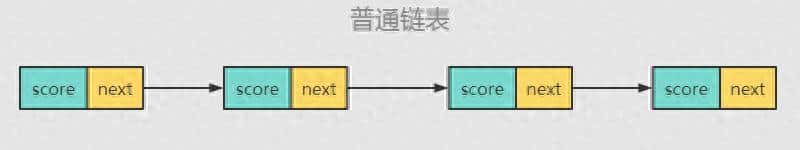

(1)流处理框架:让数据“动”起来

流处理框架的作用是实时接收、处理、存储高速产生的数据,常见的有:

Apache Flink:低延迟(毫秒级)、Exactly-Once(精确一次处理)、支持事件时间(用Watermark处理迟到数据),是实时数据挖掘的“首选工具”;

Apache Spark Streaming:基于微批处理(把流数据分成小批次处理),延迟秒级,适合对实时性要求不那么高的场景;

Kafka Streams:轻量级流处理,适合简单的实时计算(比如统计实时点击量)。

举个例子:Flink的Watermark机制能解决“数据迟到”的问题——比如用户10:00的点击行为,因为网络延迟10:05才到达系统,Watermark会“等待”5分钟,确保所有10:00前的数据都被处理,再输出结果。

(2)在线机器学习算法:让模型“活”起来

传统机器学习模型是“静态”的:用历史数据训练好,然后部署,直到下次重新训练。在线机器学习模型是“动态”的:每来一条新数据,就更新一次模型参数,始终保持“最新状态”。

常见的在线算法有:

在线线性模型(比如FTRL,Follow The Regularized Leader):适合实时推荐、广告点击预测,能快速适应数据分布变化;

在线神经网络(比如Online LSTM):适合序列数据(比如用户浏览路径),增量式更新模型权重;

增量式聚类(比如Incremental K-Means):适合实时用户分群,每来一个新用户就调整聚类中心。

(3)特征工程:让实时特征“准”起来

实时数据挖掘的关键是实时特征提取——比如用户的“最近10分钟点击次数”“最近浏览的3个商品类别”,这些特征必须实时计算,否则模型就会“过时”。

常用的实时特征存储工具是Redis(内存数据库,毫秒级读取)或Apache HBase(分布式列存储,支持高并发)。比如某电商平台用Redis存储用户的实时行为特征,每次用户点击商品,就更新Redis中的“最近点击商品列表”,然后Flink实时读取这些特征,输入在线模型。

1.3 真实案例:阿里实时推荐系统的“秒级响应”

阿里的“千人千面”实时推荐系统是实时数据挖掘的经典案例,架构如下:

数据采集:用Flink采集用户的实时行为(点击、浏览、加入购物车、购买),每秒处理100万+条数据;

特征计算:用Redis存储用户的实时特征(比如最近1小时的浏览品类、最近3次的点击价格区间),用Flink实时更新这些特征;

在线模型:用FTRL算法训练实时推荐模型,每10秒更新一次模型参数;

实时推荐:当用户打开APP时,系统实时读取用户的实时特征,调用在线模型,返回“下一个最可能点击的商品”,整个过程延迟**<200毫秒**。

结果:该系统让阿里的推荐转化率提升了30%,用户停留时间延长了25%。

1.4 挑战与未来:平衡“快”与“准”

实时数据挖掘的最大挑战是低延迟与高准确率的平衡:

为了快,可能会用“近似计算”(比如抽样数据而不是全量数据),但会牺牲准确率;

为了准,可能会用更复杂的模型,但会增加延迟。

未来的趋势是**“轻量级在线模型+离线预训练”**:用离线数据预训练一个基础模型,然后用在线数据微调模型参

相关文章