《三脉合一:儒释道与中国人的精神密码》 · 第二部分 · 道家 · 自由的艺术 · 第四篇

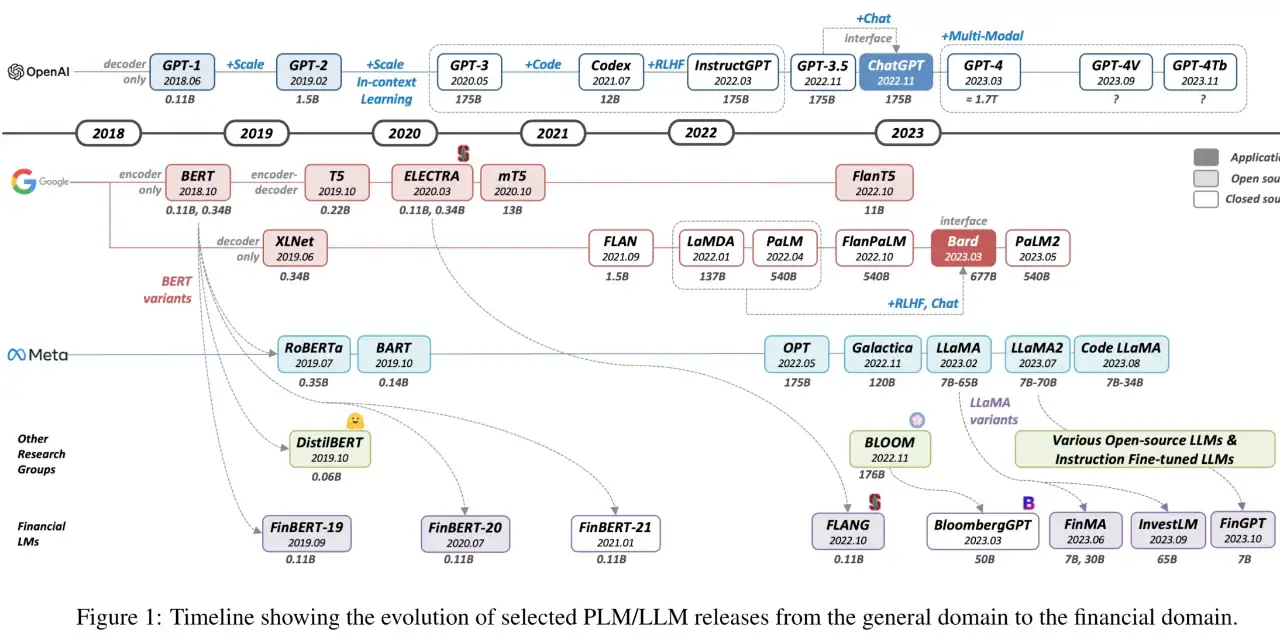

在前几篇道家智慧的探索中,我们聊了“无为”的顺势之力,也谈了“庖丁解牛”般的心手合一。今天,我们要触碰一个更为根本、也更反直觉的道家智慧核心——“虚”与“空”的力量。

在一个恨不得把每一秒日程、每一寸空间都填满的时代,我们似乎越来越感到窒息。手机通知不停,会议连轴转,大脑被信息洪流淹没。我们如此“充实”,为何却常常感到“空虚”和“匮乏”?

作为一名在ICT行业摸爬滚打了三十余年,常常需要为复杂系统“留有余地”的工程师,我深有体会。道家早在两千多年前就给出了答案:真正的生产力,往往不来自于“有”,而来自于那个常常被我们忽略的“无”——那些看似空白、实则充满无限可能性的“虚”与“空”。

“虚”与“空”的生产力

一、引子:那场令人窒息的需求评审会

前些年,我参加一场产品需求评审会。四个小时里,会议室仿佛变成了一个“功能堆砌场”。产品经理、市场代表、技术骨干……每个人都在争先恐后地往下一个版本的产品路线图里塞东西:

“这个竞品有的功能,我们必须加上!” “用户调研说想要那个,也得做!” “这个技术趋势很火,我们不能落下!”

直到整个规划变得臃肿不堪、逻辑混乱,几乎无法执行。最后,一位资深的设计师,也是我们团队里最懂“留白”艺术的,轻声说了一句:“各位,我们是不是应该先确定不做什么,而不是急着决定要做什么?”

这句话,如同在喧嚣中投入一颗石子,瞬间让所有人安静下来,开始反思。

我们这个时代,似乎患上了一种“充实强迫症”——恐惧空白,崇拜填满。我们以为把日程排满就是高效,把界面填满就是负责,把大脑装满就是博学。但结果往往适得其反。

二、 现实困境:为什么我们越“充实”,却越“匮乏”?

看看这些我们身边无处不在的“填满式”生活:

日程被填满:张总监的电子日历,从早上7点的晨会,到晚上10点的邮件回复,密密麻麻,五彩斑斓。连午餐时间都标注着“与XX团队边吃边谈”。但他年终总结时,却茫然地发现,自己像个陀螺一样转了一年,真正重要的战略思考和深度工作,几乎为零。界面被填满:李设计师接到的需求总是“这个页面要突出A,也要强调B,还要加上C入口……” 为了满足所有“有”的需求,她把界面做得像个琳琅满目的杂货铺。结果用户调研反馈:80%的用户觉得“太乱了,找不到重点”。过多的“有”,反而等于“无”。大脑被填满:我们每天被动接收海量信息,通勤路上听播客,吃饭时刷短视频,睡前还在看行业报告。我们的大脑像一个永不关机的服务器,持续过载。结果呢?注意力涣散,深度思考能力下降,创造力枯竭。

思考小札: 我们似乎天然地认为,“多”总是好的,“满”总是安全的。这背后是一种“匮乏感”在作祟。我们害怕错过,害怕落后,害怕“空”下来后无所适从。但道家智慧恰恰提醒我们,很多时候,解决问题的最好方法,不是做加法,而是做减法。不是去填满,而是去留白。

当我们恐惧空虚、执着于充实时,需要付出沉重的代价:认知超载、创新窒息、决策疲劳、心力耗竭。我们以为在奔跑,其实只是在“原地空转”。

三、 哲学内核剖析:道家“虚”“空”的创造性智慧

要理解“留白”的力量,我们需要深入道家哲学的核心,去看看老子和庄子是如何看待“虚”与“空”的。

3.1 “无”之以为用:老子的“空杯”隐喻

《道德经》第十一章,堪称“空的赞歌”:

“三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。埏(shān)埴(zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”

这段话用三个极其生动的比喻,揭示了“无”(空虚之处)的巨大作用:

车轮:三十根辐条汇集到中间的空毂上,正是因为毂心是空的,车轴才能穿过,车轮才能转动。器皿:揉捏陶土做成器皿,正是因为器皿内部是空的,才能用来盛放东西。房屋:开凿门窗建造房屋,正是因为房屋内部是空的,才能供人居住。

老子的结论石破天惊:“有”(实体部分)给我们提供了便利(利),但真正发挥作用(用)的,恰恰是那个“无”(空虚部分)。

这是一种彻底颠覆我们常识的视角:价值,往往产生于“看不见”的地方。

3.2 “虚室生白”:庄子的“空间”哲学

庄子则更进一步,将“虚”提升到了心智和精神层面。

《庄子·人间世》:“虚室生白,吉祥止止。”

一个空明的房间,阳光才能照进来,显得格外明亮;一个虚静的心灵,吉祥才能汇聚停留。

这里的“虚”,不是空洞无物,而是一种开放、接纳、不带成见的心智状态。它意味着:

清空认知:放下固有的观念和评判,像一个空杯子一样去聆听和观察。保持觉知:不被纷繁的念头和情绪填满,保持一份清醒的觉察空间。允许发生:不对结果过分执着,为“意外”和“涌现”留出可能性。

思考小札: 在软件开发中,有一个重要的概念叫“技术债”(Technical Debt)。过度追求短期进度、牺牲代码质量和架构设计的“充实”,会不断累积“技术债”,最终导致整个系统变得臃肿、脆弱、难以维护。而那些预留了足够“虚空间”(如清晰的模块化、可扩展的设计、良好的文档)的系统,才能在未来轻松地迭代和生长。这不正是“虚室生白”在工程领域的体现吗?

3.3 道家“无”与佛家“空”的异同

虽然都强调“空”的重要性,但道家与佛家的侧重点有所不同:

道家的“无/虚”:更侧重于“生成性”。它强调“无”是“有”的源头和基础,“虚”是容纳万物、产生创造的可能性空间。其目标是“道法自然”,与宇宙节律合一。佛家的“空”:更侧重于“解构性”。它强调“缘起性空”,即万物没有独立不变的自性,理解这一点可以帮助我们破除执着,获得解脱。其目标是“涅槃寂静”。

两者可以互补:佛家的“空”帮我们看破对“有”的执着,道家的“虚”则教我们善用“无”的力量去创造。

四、 现代印证:“留白”的多学科共鸣

道家关于“虚”“空”的智慧,绝非东方独有的玄思。在现代科学和艺术的多个领域,我们都能看到与之遥相呼应的理念。

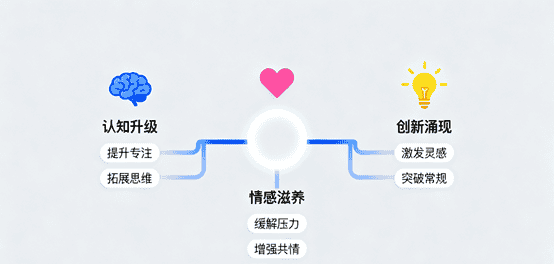

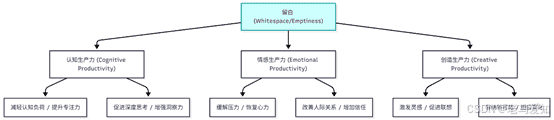

留白的生产力模型

设计美学中的“负空间”(Negative Space) 无论是平面设计、建筑设计还是用户界面设计,“留白”都被视为一种极其重要的设计语言。留白不是空白,而是设计的有机组成部分。它能:

引导视线:让用户的注意力聚焦到核心元素上。营造氛围:创造出宁静、高级或呼吸感。提升易用性:减少信息过载,让界面更清晰易懂。 优秀的logo设计(如FedEx标志中隐藏的箭头),往往就是巧妙运用负空间的典范。

心理学中的“心智带宽”(Mental Bandwidth) 认知心理学研究表明,我们大脑的“工作内存”容量是有限的。当我们试图同时处理过多信息时,就会发生“认知超载”,导致判断力下降、决策失误。主动为心智“留白”——比如通过冥想、正念练习、或者仅仅是短暂的休息——是保持高效思考和创造力的关键。音乐艺术中的“休止符”(Rest) 音乐的魅力,不仅仅在于旋律和节奏,也在于恰到好处的“停顿”。休止符不是声音的缺失,而是音乐呼吸和情感表达的重要组成部分。它能制造悬念,强调重点,赋予音乐以张力和生命。组织理论中的“组织松弛”(Organizational Slack) 管理学研究发现,那些保持一定“冗余资源”(如富余的人员、资金、时间)的组织,不是效率低下,而是更具韧性(Resilience)和创新能力。这些“松弛”资源,为组织应对突发危机、探索新机会,提供了宝贵的缓冲和空间。

留白的生产力模型

五、 实践手册:如何在“充实”的现代生活中,创造“生产性的空无”?

理解了“虚”“空”的价值,关键在于如何将其转化为我们日常可操作的习惯。以下是三个维度的实践建议。

5.1 时间管理:刻意创造“无事之时”

日程留白术:

拒绝“无缝衔接”:在排日程时,主动在会议、任务之间,预留至少10-15分钟的“缓冲时间”。用这段时间放空、喝水、走动,而不是立刻填入下一个任务。设立“无会议日/时段”:每周或每天,固定留出一段完全不安排会议的“深度工作”或“战略思考”时间。坚决捍卫这段时间的“空”。拥抱“无目的”的闲暇:允许自己有一些完全“无所事事”的时间,去散步、发呆、看云。不是为了“放松后更好地工作”,而是承认“无用”本身,就是生命的一部分。

5.2 空间设计:物理与数字的“断舍离”

物理空间:

办公桌:保持桌面至少30%的空白区域。视线所及的清爽,能直接带来心境的清爽。居住空间:定期进行“断舍离”,移除不再需要或让你感觉沉重的东西。空间,是能量流动的载体。

数字空间:

手机屏幕:主屏幕只放最核心、最高频使用的APP,其他都放入文件夹。减少视觉干扰。通知管理:关闭绝大多数APP的非必要通知。夺回注意力的主权。信息输入:主动筛选、减少信息源。少而精,永远优于多而杂。

5.3 思维与沟通:在表达与倾听中“留白”

思考过程:

延迟判断:遇到问题时,不要急于下结论。给自己留出“信息收集”和“不同角度思考”的空间。拥抱“不知道”:承认自己的无知,是开启真正学习的前提。在讨论中,多问“为什么”,少说“我知道”。

沟通交流:

倾听中的停顿:当对方说话时,真正地去听,而不是在脑子里构思你的反驳。在回应前,给自己一个短暂的停顿,让理解发生。表达中的简洁:用最少的语言,传递最核心的信息。去掉冗余,才能凸显重点。重要的会议,有时沉默比发言更有力量。

六、 结语:在充盈的时代,选择留白的勇气

朋友们,老子说:“将欲取之,必先与之;将欲弱之,必先强之。” 虚与实,空与满,从来就不是对立的,而是相互转化、相辅相成的。

在这个信息爆炸、机会泛滥、选择过载的时代,主动选择留白,需要巨大的勇气和智慧。它意味着:

对抗“充实崇拜”的社会压力。相信“少即是多”的古老智慧。拥抱“虚室生白”的创造性空无。

道家的“虚”“空”智慧,最终给予我们的,不是一种提高效率的“术”,而是一种安顿身心的“道”。它让我们在这个浮躁的时代,能够:

保持内在的从容。坚守思维的清明。呵护创造力的源泉。

当我们学会欣赏“空”的价值,善用“虚”的力量时,我们就在看似矛盾的“充盈”与“空无”、“忙碌”与“闲暇”、“拥有”与“放下”之间,找到了那个动态的、充满生命力的平衡点。

这种平衡的智慧,或许正是我们在复杂多变的世界中,保持创造力和幸福感的终极密码。

✍️ 今日思辨: 请观察一下您明天的时间安排和常用的数字界面(如手机桌面、电脑桌面)。您能找出至少三个可以刻意引入“留白”的地方吗?尝试去实践一下,并感受这些“留白”给您的心境或效率带来了什么不同?欢迎在评论区分享您的观察和体验。

相关文章