考虑到用户新增了“数字摘要”这一概念,我会在原有班费记账案例框架下,先为数字摘要设计贴合场景的解释,再补充其原理,同时整合原有六大概念的内容,清晰梳理七者的区别与联系,确保整体逻辑连贯且符合字数要求。

用班费记账理解哈希算法、数字指纹、数字摘要、散列值、逆向困难、输入敏感、抗碰撞

在区块链技术的底层安全体系中,哈希算法是核心支撑,数字指纹、数字摘要、散列值是其输出产物,逆向困难、输入敏感、抗碰撞则是关键特性。这些概念可通过班级班费记账场景轻松拆解——就像班级用“编码规则”管理收支、用“摘要单”汇总信息一样,区块链借助这些技术实现数据的安全存储、快速验证与防篡改。

一、哈希算法:班费“专属编码生成规则”

哈希算法(Hash Algorithm)是将任意长度输入转化为固定长度输出的数学运算规则,如同班级为每笔班费收支制定的“编码规则”,无论收支信息复杂与否,都能生成统一格式的编码,方便管理与核对。

1. 案例引入:班费收支的“编码规则”

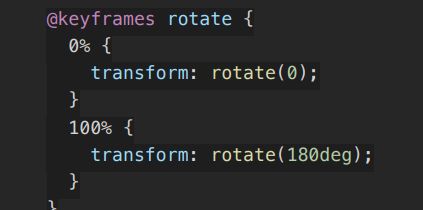

某班为高效管理班费,制定编码规则(对应哈希算法):

规则:将“日期+金额+用途+经办人”组合成字符串,计算所有字符ASCII码之和,再对1000取余,生成3位数字编码;示例:“2025.09.01+50元+购买笔记本+班长A”,ASCII码之和为18652,18652÷1000=18余652,编码为“652”;应用:每笔收支记录后附编码,核对时只需重算编码,即可判断记录是否被改。

这种“输入任意、输出固定”的规则,就是哈希算法的核心——通过标准化运算为数据生成唯一标识,支撑后续的安全验证。

2. 核心原理:“预处理→迭代运算→固定输出”

以SHA-256算法为例,流程分三步:

预处理:输入数据不足512位时填充至整数倍,再分割为512位数据块;迭代运算:初始化8个32位缓冲区值,对每个数据块进行64轮运算(含逻辑异或、循环移位等),持续更新缓冲区;输出结果:最终缓冲区值即为256位二进制结果,通常以64位十六进制字符串展示。

3. 现实应用

区块链:比特币用SHA-256计算区块交易哈希值,生成默克尔根,确保账本不可篡改;文件校验:下载软件时,通过对比文件哈希值判断是否损坏或带病毒;密码存储:APP不存原始密码,仅存哈希值,登录时比对哈希值验证身份。

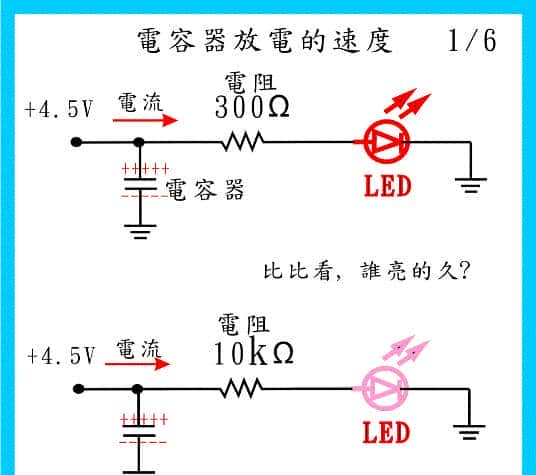

二、数字摘要:班费“收支汇总的精简信息”

数字摘要(Digital Digest)是哈希算法对数据的“精简描述”,是散列值的“功能化表述”,如同班级每月的“班费收支摘要单”,不记录每笔收支细节,仅汇总核心信息,方便快速掌握整体情况。

1. 案例引入:班费的“月度收支摘要单”

某班每月有50笔班费收支,直接核对每笔记录耗时久,于是制作“月度摘要单”(对应数字摘要):

内容:本月总收入1500元、总支出1200元、余额300元,以及“所有收支编码的汇总码”(将50个3位编码按顺序组合,再用相同规则生成3位汇总码“821”);作用:老师或家长无需逐笔核对,只需看摘要单的“收支总额”和“汇总码”,就能快速确认本月班费无异常——若汇总码从“821”变“822”,则说明有收支记录被篡改。

在区块链中,数字摘要常用于“数据精简与快速验证”:例如将一个区块内所有交易的哈希值汇总,生成的默克尔根就是该区块交易数据的“数字摘要”,节点无需验证每笔交易,只需核对默克尔根即可确认区块完整性。

2. 核心原理:“数据精简+完整性验证”

数字摘要的本质是散列值的“应用形态”,核心原理依赖哈希算法特性:

精简性:将海量数据压缩为固定长度的摘要,如1GB文件通过SHA-256生成64位十六进制摘要,大幅减少存储与传输成本;完整性:摘要与原始数据一一对应(理论上),数据微小变化会导致摘要巨变,可通过摘要快速验证数据是否完整;一致性:同一数据在不同设备、不同时间计算,生成的摘要完全一致,确保验证结果可靠。

例如,某班级一学期有200笔班费收支,将所有收支信息整合为一个文件,通过SHA-256生成64位摘要“a3b7c9…”,这个摘要就是这200笔收支的“数字摘要”,后续只需核对该摘要,就能确认文件未被篡改。

3. 与数字指纹的区别:“汇总”与“标识”的差异

数字摘要与数字指纹易混淆,但定位不同:

数字指纹:聚焦“单一数据的唯一标识”,如每笔班费收支的3位编码,用于区分不同数据;数字摘要:聚焦“多数据的汇总描述”,如月度收支摘要单的汇总码,用于整体验证数据完整性;联系:二者均为散列值的表述形式,数字摘要可看作“多数据组合的数字指纹”。

三、数字指纹:班费“单笔收支的专属身份证”

数字指纹(Digital Fingerprint)是单一数据的“唯一标识”,由哈希算法生成,如同每笔班费收支的“专属身份证”,通过编码快速区分不同收支,避免混淆。

1. 案例引入:单笔收支的“专属编码”

在班费记账中,每笔收支的3位编码就是数字指纹:

9月1日:“50元购买笔记本+班长A”→编码“652”;9月2日:“30元购买笔+学习委员B”→编码“189”;应用:核对时看到“652”,就知道对应“50元买笔记本”的收支,无需查看完整信息。

在区块链中,每笔交易的哈希值就是数字指纹:如比特币某笔转账的哈希值“0e3e2357… ”,唯一标识该笔交易,用户可通过哈希值在区块链浏览器中快速查询交易详情。

2. 核心原理:“唯一性+固定性”

唯一性:不同数据生成不同指纹(碰撞概率极低),如“50元买笔记本”与“50元买笔”,因用途不同,指纹完全不同;固定性:同一数据的指纹长度固定,如SHA-256生成的指纹均为64位十六进制,方便统一管理。

四、散列值:班费“编码的具体数值”

散列值(Hash Value)是数字指纹、数字摘要的“数学表达”,是哈希算法运算后的具体数值,如同班费编码的“数字结果”,如“652”“821”等具体数字。

1. 案例引入:编码的“具体数值”

单笔收支“2025.09.01+50元+购买笔记本+班长A”的散列值为“652”;月度收支汇总的散列值为“821”;在区块链中,比特币区块的散列值是64位十六进制字符串,如“0x5c46b72a… ”。

2. 核心原理:哈希算法的“数值输出”

散列值的生成完全依赖哈希算法,具备三大基础特性:

固定长度:SHA-256输出64位十六进制,MD5输出32位十六进制,与输入长度无关;快速计算:普通电脑算1GB文件的SHA-256散列值仅需几秒,满足高效验证需求;不可预测:输入微小变化导致散列值巨变,无法通过输入规律推测散列值。

3. 与数字指纹、数字摘要的关系

散列值是“数值本质”,数字指纹、数字摘要则是“功能表述”;数字指纹=单一数据的散列值(如单笔收支编码);数字摘要=多数据组合的散列值(如月度收支汇总码)。

五、逆向困难:班费“从编码反推收支的难题”

逆向困难(Pre-image Resistance)是哈希算法的单向性特性,指通过散列值反推原始输入的过程极难,如同知道班费编码“652”,却无法反推出完整的“日期、金额、用途”。

1. 案例引入:无法反推的收支信息

已知某笔收支编码“652”,编码规则是“ASCII码之和÷1000取余”:

可能的ASCII码之和有18652、19652、20652…(每次加1000);每种和对应无数收支组合:如18652可能对应“50元买笔记本”“45元买笔”等;即使穷举,也无法确定原始输入,这就是逆向困难。

在区块链中,用户密码存储的是哈希值,黑客即使获取哈希值,也无法反推密码——因可能生成该哈希值的密码有无数种,穷举需上亿年。

2. 核心原理:“多对一映射+不可逆运算”

多对一映射:哈希算法是多对一关系,多个输入可能对应同一散列值,如SHA-256有2²⁵⁶种散列值,但输入数据无限,无法通过散列值确定唯一输入;不可逆运算:运算含循环移位、模运算等不可逆操作,如“10101100”循环右移2位得“00101011”,但无法从结果反推原始数据。

六、输入敏感:班费“一字之差引发编码巨变”

输入敏感(Avalanche Effect)指输入微小变化导致散列值巨大变化,如同班费收支中改一个字,编码就完全不同。

1. 案例引入:微小修改的编码差异

原始信息:“2025.09.01+50元+购买笔记本+班长A”→编码“652”;修改后信息1:“2025.09.01+50元+购买笔记本+班长B”(改“A”为“B”)→ASCII码之和+1,编码“653”;修改后信息2:“2025.09.01+51元+购买笔记本+班长A”(改“50”为“51”)→ASCII码之和+49,编码“701”。

在区块链中,输入敏感特性表现更显著:比特币交易中“转账0.5 BTC”与“0.6 BTC”的SHA-256散列值,64位字符中可能有50位以上不同,确保篡改能被快速发现。

2. 核心原理:“迭代运算放大效应”

以SHA-256为例,输入1位二进制变化,经64轮运算后:

第1轮:变化影响缓冲区部分位;后续轮次:每轮运算将变化与新数据结合,不断放大;最终:散列值中几十位甚至上百位变化,形成“蝴蝶效应”。

七、抗碰撞:班费“不同收支难有相同编码”

抗碰撞(Collision Resistance)指找到两个不同输入生成相同散列值的概率极低,如同班级中很难找到两笔不同收支却生成相同编码。

1. 案例引入:难寻的“相同编码”

班费编码规则下,理论上“和为18652”与“19652”的收支编码均为“652”,但实际中:

班级每月仅50笔收支,收支信息组合唯一,ASCII码之和差异大,很难出现“和差1000倍数”的情况;即使偶有编码相同,也可通过“日期、金额”等细节区分,不影响管理。

在区块链中,SHA-256的抗碰撞能力极强:找到两个不同交易生成相同散列值的概率约1/(2¹²⁸),相当于连续中10次彩票头奖,现实中几乎不可能。

2. 核心原理:“大散列空间+低概率碰撞”

散列空间大:SHA-256有2²⁵⁶种散列值(约1.15×10⁷⁷个),远超宇宙原子数量(10⁸⁰个);生日悖论影响:抗碰撞能力按“2^(n/2)”衡量(n为散列值位数),SHA-256需穷举2¹²⁸次才可能找到碰撞,成本极高。

八、七大概念的区别与联系

1. 核心区别:定位与功能

| 概念 | 核心定位 | 功能作用 | 班费案例类比 |

|---|---|---|---|

| 哈希算法 | 数据处理的“数学规则” | 将任意输入转化为固定长度输出 | 生成编码的“ASCII码运算规则” |

| 数字指纹 | 单一数据的“唯一标识” | 区分不同数据 | 单笔收支的3位编码(如“652”) |

| 数字摘要 | 多数据的“汇总描述” | 验证多数据完整性 | 月度收支摘要单的汇总码(如“821”) |

| 散列值 | 产物的“具体数值” | 存储、对比、验证 | 编码的数字结果(“652”“821”) |

| 逆向困难 | 单向性特性 | 防止从散列值反推输入 | 无法从“652”反推收支信息 |

| 输入敏感 | 放大特性 | 微小输入变化→散列值巨变 | 改一字编码从“652”变“701” |

| 抗碰撞 | 唯一性特性 | 不同输入难有相同散列值 | 不同收支难有相同编码 |

从层级看:

工具层:哈希算法(核心工具);产物层:数字指纹、数字摘要、散列值(算法输出,功能不同);特性层:逆向困难、输入敏感、抗碰撞(算法特性,保障安全)。

2. 内在联系:构建安全体系

哈希算法是基础:无算法则无产物与特性,算法逻辑决定产物形态与特性强弱;产物是特性载体:逆向困难、输入敏感、抗碰撞通过散列值(数字指纹/摘要)体现——如输入敏感是“输入变→散列值变”;特性协同保障安全:逆向困难防数据泄露,输入敏感防篡改,抗碰撞防伪造,三者结合让哈希算法成为数据安全基石。

九、总结:哈希体系的“班费管理逻辑”

通过班费场景可见:

哈希算法是“编码规则”,数字指纹/摘要/散列值是“编码产物”,逆向困难等是“规则特性”;这些概念协同作用,让区块链实现“不可篡改、安全透明”,如同班级通过编码规则与摘要单,确保班费收支可追溯、不被篡改。

在实际应用中,需根据场景选合适算法(如关键数据用SHA-256),淘汰不安全算法(如MD5),让数据安全始终有可靠支撑。理解这些概念,不仅能掌握区块链底层逻辑,更能看清哈希算法在密码存储、文件校验等日常场景的价值,为技术学习与应用奠定基础。

若你对某个概念的案例或原理还有疑问,比如想更深入了解数字摘要在区块链默克尔树中的具体应用,或者需要补充其他相关场景的解释,都可以随时告诉我,我会进一步完善内容。

相关文章