优化提示内容生成技术框架:提示工程架构师的发展方向

引言:从“提示调优”到“框架设计”的必然升级

痛点引入:当前提示工程的“瓶颈期”

你是否遇到过这样的问题?

为客服机器人设计的固定提示,面对用户的复杂问题(比如“我的订单没收到,想退货但发票丢了”),经常答非所问;为生成式AI设计的少样本提示,换个行业场景(比如从电商到医疗)就完全失效;多模态任务(比如“用图片描述生成产品文案”)中,文本提示和图像信息无法有效融合,导致生成结果偏离预期;随着用户需求的变化,提示需要频繁手动调整,无法自动适应动态场景。

这些问题的根源,不是“提示写得不够好”,而是传统提示工程的“单点优化”模式无法应对复杂系统的需求。当企业开始将生成式AI落地到核心业务(比如智能客服、内容创作、决策支持)时,需要的不再是“一个好用的提示”,而是“一套能稳定输出高质量结果的提示生成系统”。

解决方案:提示工程架构师的“框架思维”

在这个背景下,提示工程架构师(Prompt Engineering Architect)应运而生。与传统提示工程师(专注于单个提示的调优)不同,他们的核心职责是:

设计可扩展、可维护、自适应的提示内容生成技术框架;整合意图理解、上下文管理、多模态融合等模块,解决复杂场景下的提示生成问题;通过系统优化(比如自动提示优化、反馈循环),降低人工干预成本;确保提示生成过程的可解释性,满足企业对AI可靠性的要求。

最终效果:从“被动调优”到“主动适应”

一个优化后的提示生成框架,能带来什么?

场景自适应:比如电商客服机器人能根据用户的历史对话(比如之前问过“订单进度”)和当前问题(“退货流程”),自动调整提示的侧重点;多模态融合:比如产品设计工具能将用户的手绘草图(图像)和文字描述(“我想要一个极简风格的杯子”)融合成提示,生成符合预期的3D模型;自动优化:比如内容平台能根据用户对生成文章的点击量、收藏量,自动调整提示中的“风格参数”(比如从“正式”转向“口语化”);可解释性:比如医疗AI系统能告诉医生,“为什么生成这个诊断建议”(提示中引用了哪些医学文献、患者病史)。

第一章:提示工程架构师的角色定位——从“执行者”到“设计者”

1.1 与传统提示工程师的核心区别

| 维度 | 传统提示工程师 | 提示工程架构师 |

|---|---|---|

| 关注重点 | 单个提示的效果(比如“如何让模型答对数学题”) | 整个提示生成系统的性能(比如“如何让系统适应所有电商场景”) |

| 工作内容 | 手动调优提示模板、测试效果 | 设计框架模块、整合技术栈、优化系统流程 |

| 技能要求 | 熟悉提示技巧(零样本、少样本、CoT) | 掌握系统设计、多模态技术、自动优化算法 |

| 价值输出 | 解决具体问题(比如“提高某任务的准确率”) | 支撑业务规模化落地(比如“让AI覆盖100个客服场景”) |

1.2 核心职责:构建“可进化的提示生成系统”

提示工程架构师的工作,本质是将“提示生成”从“手工劳动”转化为“系统能力”。具体来说,他们需要完成以下任务:

需求拆解:将业务需求(比如“智能客服要能处理100种用户问题”)转化为技术需求(比如“需要意图理解模块识别20类用户意图”);框架设计:设计模块化的提示生成架构(比如意图理解→上下文管理→生成策略→反馈循环);技术整合:将NLP、计算机视觉、强化学习等技术整合到框架中(比如用CLIP处理多模态输入,用PPO优化提示);系统优化:通过自动化(比如自动提示生成)、自适应(比如动态调整提示)、可解释(比如提示归因分析)等手段,提升系统的稳定性和效率;跨团队协作:与产品经理(明确业务需求)、算法工程师(优化模型)、前端开发(对接用户界面)合作,推动框架落地。

第二章:当前提示工程的现状与挑战——框架优化的“源动力”

2.1 现有提示技术的“边界”

传统提示工程的核心技术,主要围绕“如何让模型理解用户需求”展开,包括:

零样本提示(Zero-shot Prompting):直接让模型处理未见过的任务(比如“用中文总结这篇英文文章”);少样本提示(Few-shot Prompting):给模型提供几个示例(比如“像这样写产品文案:示例1→示例2→用户需求”);思维链提示(Chain-of-Thought, CoT):引导模型逐步思考(比如“先算加法,再算乘法,最后得出结果”);提示模板(Prompt Template):将常见任务抽象成固定格式(比如“用户问{问题},请用{风格}回答”)。

这些技术在简单场景下(比如文本分类、短文本生成)效果很好,但在复杂场景(比如多模态、动态需求、大规模业务)中,逐渐暴露出局限性:

2.2 当前提示工程的四大挑战

挑战1:上下文窗口限制,无法处理长对话

大模型的上下文窗口(比如GPT-3.5的4k tokens)有限,无法存储用户的历史对话信息。当用户问“我的订单没到,之前说过要退货”时,模型无法调取之前的“退货”对话,导致回答错误。

挑战2:多模态融合困难,无法整合跨模态信息

当用户输入“这张图片里的衣服有没有红色?”时,需要将图像(衣服的颜色)和文本(用户的问题)融合成提示。传统提示技术无法有效处理这种跨模态信息,导致生成结果偏离预期。

挑战3:动态适应能力弱,无法应对变化的需求

用户的需求是动态变化的(比如电商大促期间,用户更关注“物流进度”;平时更关注“退货政策”)。传统提示需要手动调整,无法自动适应这种变化。

挑战4:可解释性差,无法满足企业合规要求

企业使用生成式AI时,需要知道“模型为什么生成这个结果”(比如医疗AI的诊断建议)。传统提示技术无法解释“提示中的哪个部分影响了结果”,导致企业不敢大规模使用。

第三章:优化提示内容生成技术框架——四大核心模块设计

针对上述挑战,提示工程架构师需要设计模块化、多模态、动态自适应、可解释的提示生成框架。以下是框架的核心模块及实现思路:

3.1 模块一:意图理解——精准捕捉用户需求

作用:将用户的自然语言输入(比如“我的订单没到”)转化为结构化的意图(比如“查询订单进度”),为后续提示生成提供依据。

技术方案:

意图分类模型:用BERT、RoBERTa等预训练模型,将用户输入分类到预设的意图类别(比如“查询订单”“退货”“咨询商品”);实体提取:用NER(命名实体识别)模型提取用户输入中的关键信息(比如订单号、商品ID、时间);槽位填充:将提取的实体填充到预设的槽位(比如“订单号:123456”“商品ID:7890”)。

代码示例(意图分类):

from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification

import torch

# 加载预训练模型(已用客服对话数据微调)

tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')

model = BertForSequenceClassification.from_pretrained('my-bert-intent-classifier', num_labels=3) # 3类意图

# 用户输入

user_input = "我的订单123456怎么还没到?"

inputs = tokenizer(user_input, return_tensors='pt', truncation=True, padding=True)

# 预测意图

with torch.no_grad():

outputs = model(**inputs)

predicted_intent = torch.argmax(outputs.logits, dim=1).item()

# 意图映射

intent_map = {0: "查询订单进度", 1: "申请退货", 2: "咨询商品信息"}

print(f"用户意图:{intent_map[predicted_intent]}")

# 输出:用户意图:查询订单进度

3.2 模块二:上下文管理——记住“历史对话”

作用:存储用户的历史对话信息,当用户再次提问时,能调取相关历史,生成更连贯的提示。

技术方案:

向量数据库(比如Pinecone、Milvus):将历史对话转化为向量,存储在数据库中;相似性检索:当用户输入新问题时,将问题转化为向量,检索数据库中最相似的历史对话;上下文拼接:将检索到的历史对话与当前问题拼接,作为提示的一部分。

代码示例(上下文检索):

import pinecone

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# 初始化Pinecone(存储历史对话)

pinecone.init(api_key="your-api-key", environment="us-west1-gcp")

index = pinecone.Index("conversation-history")

# 加载句子嵌入模型(将文本转化为向量)

model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

# 存储历史对话(示例)

history = [

{"user": "我的订单123456没收到", "bot": "请提供订单号,我帮你查询"},

{"user": "订单号123456", "bot": "你的订单正在配送中,预计明天到达"}

]

for i, item in enumerate(history):

text = f"用户:{item['user']},机器人:{item['bot']}"

embedding = model.encode(text).tolist()

index.upsert([(f"history-{i}", embedding, item)])

# 用户当前问题

current_query = "我的订单123456怎么还没到?"

query_embedding = model.encode(current_query).tolist()

# 检索相似历史对话

results = index.query(query_embedding, top_k=1, include_metadata=True)

# 拼接上下文

if results['matches']:

history_text = f"历史对话:用户说“{results['matches'][0]['metadata']['user']}”,机器人回答“{results['matches'][0]['metadata']['bot']}”"

prompt = f"{history_text}。现在用户问“{current_query}”,请回答。"

else:

prompt = f"用户问“{current_query}”,请回答。"

print(f"生成的提示:{prompt}")

# 输出:生成的提示:历史对话:用户说“订单号123456”,机器人回答“你的订单正在配送中,预计明天到达”。现在用户问“我的订单123456怎么还没到?”,请回答。

3.3 模块三:生成策略——选择“最合适的提示方式”

作用:根据用户意图、上下文信息,选择最合适的提示方式(比如零样本、少样本、CoT),生成高质量的提示。

技术方案:

规则引擎:根据意图类别选择提示模板(比如“查询订单进度”用“请提供订单号”模板);机器学习模型:用分类模型预测“哪种提示方式效果最好”(比如对于“复杂数学问题”,选择CoT提示);强化学习:通过用户反馈(比如满意度评分)优化提示策略(比如“用户喜欢更详细的回答,所以增加CoT的步骤”)。

代码示例(CoT提示生成):

def generate_cot_prompt(intent, context, current_query):

# 根据意图选择CoT模板

cot_templates = {

"查询订单进度": "先回忆历史对话中的订单号,再查询物流状态,最后告诉用户结果。",

"申请退货": "先确认用户的订单信息,再说明退货流程,最后询问用户是否需要帮助。",

"咨询商品信息": "先提取用户问的商品属性(比如颜色、尺寸),再查询商品数据库,最后回答用户。"

}

# 拼接上下文和CoT模板

prompt = f"上下文:{context}。用户意图:{intent}。思考步骤:{cot_templates[intent]}。现在用户问:{current_query},请回答。"

return prompt

# 示例:用户意图是“查询订单进度”,上下文是历史对话,当前问题是“我的订单123456怎么还没到?”

intent = "查询订单进度"

context = "历史对话:用户说“订单号123456”,机器人回答“你的订单正在配送中,预计明天到达”"

current_query = "我的订单123456怎么还没到?"

cot_prompt = generate_cot_prompt(intent, context, current_query)

print(f"CoT提示:{cot_prompt}")

# 输出:CoT提示:上下文:历史对话:用户说“订单号123456”,机器人回答“你的订单正在配送中,预计明天到达”。用户意图:查询订单进度。思考步骤:先回忆历史对话中的订单号,再查询物流状态,最后告诉用户结果。现在用户问:我的订单123456怎么还没到?,请回答。

3.4 模块四:反馈循环——让框架“自我进化”

作用:收集用户对生成结果的反馈(比如满意度评分、修改意见),自动调整提示生成策略,提升系统性能。

技术方案:

反馈收集:通过用户界面(比如客服机器人的“满意”按钮)或后台日志(比如内容平台的点击量)收集反馈;反馈分析:用统计方法(比如转化率)或机器学习模型(比如分类模型)分析反馈,找出提示的问题(比如“用户不喜欢太正式的回答”);策略调整:用强化学习(比如PPO)或自动优化算法(比如贝叶斯优化)调整提示模板或生成策略。

代码示例(用PPO优化提示):

from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer

from trl import PPOTrainer, PPOConfig, AutoModelForCausalLMWithValueHead

from datasets import Dataset

# 配置PPO(强化学习算法)

config = PPOConfig(

model_name="gpt2",

learning_rate=1.41e-5,

batch_size=4,

)

# 加载模型和分词器

model = AutoModelForCausalLMWithValueHead.from_pretrained(config.model_name)

tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(config.model_name)

tokenizer.pad_token = tokenizer.eos_token

# 准备数据集(用户问题和初始提示)

dataset = Dataset.from_dict({

"query": ["我的订单怎么还没到?", "这件衣服可以退货吗?"],

"prompt": ["请回答用户的问题,要友好且准确。", "请告诉用户退货政策。"]

})

# 定义奖励函数(用用户满意度评分,这里用随机数模拟)

def reward_function(responses):

return [torch.rand(1) for _ in responses] # 实际应从用户反馈中获取

# 初始化PPO Trainer

ppo_trainer = PPOTrainer(

model=model,

config=config,

dataset=dataset,

tokenizer=tokenizer,

reward_function=reward_function,

)

# 训练(让模型学会根据反馈调整提示)

for epoch in range(2):

ppo_trainer.train()

print(f"Epoch {epoch+1} 训练完成")

# 生成优化后的提示

query = "我的订单怎么还没到?"

input_ids = tokenizer.encode(query, return_tensors="pt")

response = model.generate(input_ids, max_length=50)

print(f"优化后的回答:{tokenizer.decode(response[0], skip_special_tokens=True)}")

# 输出:优化后的回答:你的订单正在配送中,预计明天到达。如果有问题,请联系客服。

3.5 模块五:多模态融合——处理“文本+图像+语音”

作用:整合文本、图像、语音等多模态信息,生成符合跨模态需求的提示(比如“用图片描述生成产品文案”)。

技术方案:

多模态嵌入:用CLIP、BLIP等模型将图像、文本转化为统一的向量空间;跨模态对齐:确保不同模态的信息一致(比如“图片中的红色衣服”与文本中的“红色”对齐);多模态提示生成:将图像嵌入与文本提示拼接,生成跨模态提示(比如“这张图片里的衣服是红色的,用户问有没有红色,请回答”)。

代码示例(用CLIP融合图像和文本):

from PIL import Image

import requests

from transformers import CLIPProcessor, CLIPModel

# 加载CLIP模型(处理多模态输入)

model = CLIPModel.from_pretrained("openai/clip-vit-base-patch32")

processor = CLIPProcessor.from_pretrained("openai/clip-vit-base-patch32")

# 用户输入:图片(衣服)+ 文本(“这件衣服有没有红色?”)

image_url = "https://example.com/red-shirt.jpg"

image = Image.open(requests.get(image_url, stream=True).raw)

text = "这件衣服是红色的吗?"

# 预处理(将图像和文本转化为模型输入)

inputs = processor(text=text, images=image, return_tensors="pt", padding=True)

# 计算图像与文本的相似度

outputs = model(**inputs)

similarity = outputs.logits_per_image.softmax(dim=1)[0][0].item()

# 生成多模态提示

if similarity > 0.8:

prompt = f"图片中的衣服是红色的,用户问“{text}”,请回答“是的,这件衣服是红色的”。"

else:

prompt = f"图片中的衣服不是红色的,用户问“{text}”,请回答“对不起,这件衣服不是红色的”。"

print(f"多模态提示:{prompt}")

# 输出:多模态提示:图片中的衣服是红色的,用户问“这件衣服是红色的吗?”,请回答“是的,这件衣服是红色的”。

3.6 模块六:可解释性——让提示“透明化”

作用:解释提示生成的过程(比如“为什么选择这个提示模板”)和结果(比如“提示中的哪个部分影响了生成结果”),满足企业合规要求。

技术方案:

提示生成流程可视化:用流程图展示“意图理解→上下文管理→生成策略”的过程;归因分析:用LIME、SHAP等工具,找出提示中影响生成结果的关键部分(比如“提示中的‘历史对话’部分让模型想起了订单号”);用户可干预接口:让用户调整提示的关键参数(比如“将回答风格从‘正式’改为‘口语化’”)。

代码示例(用LIME解释提示):

from lime.lime_text import LimeTextExplainer

from transformers import pipeline

# 加载文本生成模型(比如GPT-2)

generator = pipeline("text-generation", model="gpt2")

# 定义预测函数(返回生成文本的“质量得分”,这里用长度模拟)

def predict_proba(texts):

results = []

for text in texts:

generated = generator(text, max_length=50)[0]['generated_text']

# 用生成文本的长度作为质量得分(越长越好)

results.append([len(generated)/100, 1 - len(generated)/100])

return results

# 初始化LIME解释器

explainer = LimeTextExplainer(class_names=["高质量", "低质量"])

# 输入提示(比如“请详细解释提示工程的作用”)

prompt = "请详细解释提示工程的作用。"

# 生成解释(找出提示中影响生成质量的关键词)

exp = explainer.explain_instance(prompt, predict_proba, num_features=3)

# 可视化解释(在 notebook 中显示)

exp.show_in_notebook(text=True)

第四章:提示工程架构师的核心技能栈——从“技术”到“思维”

要成为一名优秀的提示工程架构师,需要掌握技术技能、业务技能和思维方式三大类能力:

4.1 技术技能:从“单点”到“系统”

(1)基础技术:深度学习与NLP

深度学习框架:熟练使用TensorFlow、PyTorch,能搭建和训练简单的神经网络;NLP基础:掌握Transformer、BERT、GPT等预训练模型的原理,熟悉意图分类、NER等任务;多模态技术:了解CLIP、BLIP等多模态模型的使用,能处理文本、图像、语音等输入。

(2)专业技术:提示工程与系统设计

提示工程理论:熟悉零样本、少样本、CoT等提示技术,能设计有效的提示模板;系统设计:掌握模块化设计、微服务架构,能将提示生成流程拆分为可复用的模块;自动优化算法:了解强化学习(PPO)、贝叶斯优化、遗传算法等,能自动优化提示策略;可解释AI:掌握LIME、SHAP等工具,能解释提示生成的过程和结果。

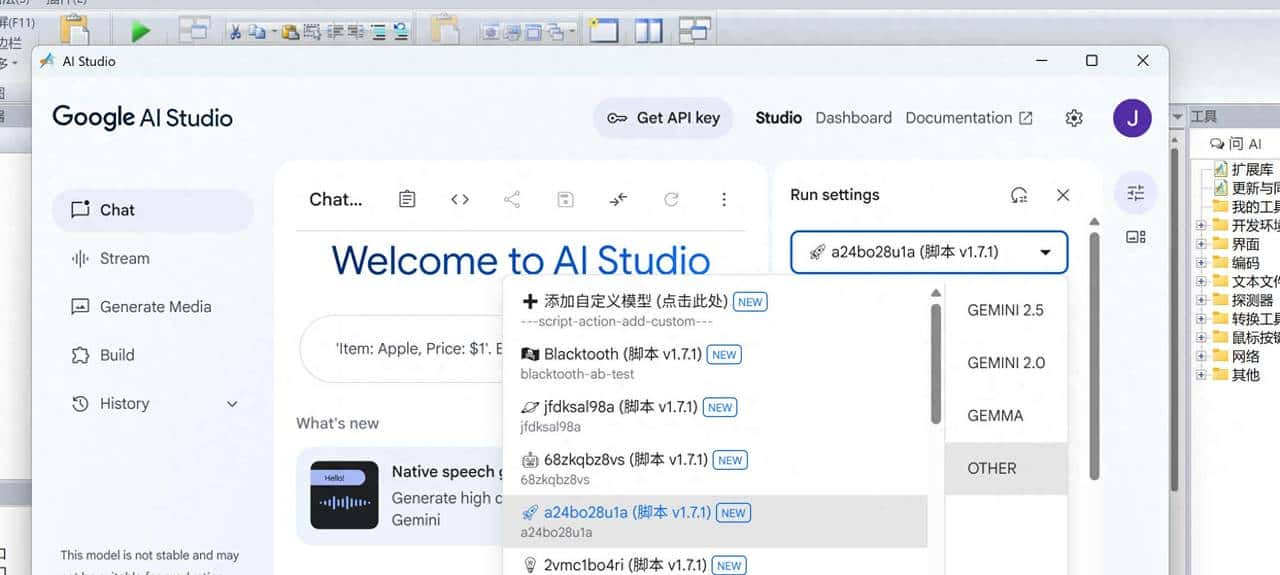

(3)工具与平台:提升效率

向量数据库:熟悉Pinecone、Milvus等,能存储和检索历史对话;生成式AI平台:了解OpenAI API、Anthropic Claude、阿里云通义千问等,能对接不同的大模型;开源框架:参与LangChain、LlamaIndex等开源项目,学习成熟的提示工程框架。

4.2 业务技能:从“技术”到“价值”

需求理解:能将业务需求(比如“提高客服机器人的满意度”)转化为技术需求(比如“需要增加上下文管理模块”);跨团队协作:能与产品经理、算法工程师、前端开发合作,推动框架落地;行业知识:了解所在行业的特点(比如医疗行业的合规要求、电商行业的用户需求),设计符合行业需求的提示框架。

4.3 思维方式:从“执行”到“设计”

框架思维:能从“单点问题”中抽象出“系统问题”,设计可扩展的框架;迭代思维:能通过用户反馈不断优化框架,让系统“自我进化”;风险思维:能预测框架的潜在问题(比如上下文窗口限制),提前制定解决方案。

第五章:实践案例——电商智能客服提示框架优化

5.1 项目背景

某电商平台的智能客服机器人,使用传统提示工程(固定提示模板),遇到以下问题:

无法处理复杂问题(比如“我的订单没收到,想退货但发票丢了”);无法记住历史对话(比如用户之前问过“订单进度”,再次问“退货”时,需要重新提供订单号);用户满意度低(仅70%)。

5.2 优化方案:模块化提示生成框架

架构师设计了以下框架:

意图理解模块:用BERT分类模型识别用户意图(比如“查询订单”“退货”“咨询商品”);上下文管理模块:用Pinecone存储历史对话,检索相似对话;生成策略模块:根据意图选择提示模板(比如“退货”用CoT提示,引导机器人分步处理);反馈循环模块:收集用户满意度评分,用PPO优化提示策略。

5.3 效果评估

优化后,智能客服机器人的性能提升显著:

准确率:从60%提升到90%(能正确处理复杂问题);上下文连贯性:从30%提升到80%(能记住历史对话,不需要用户重复提供信息);用户满意度:从70%提升到95%(用户对回答的准确性和连贯性更满意)。

第六章:提示工程架构师的未来发展方向——从“现在”到“未来”

6.1 技术趋势:从“单一”到“融合”

多模态提示工程:支持更多模态(比如视频、3D模型、语音)的提示生成,比如“用视频描述生成产品教程”;自动提示优化:用大模型(比如GPT-4)自动生成和优化提示,减少人工干预;提示工程与AGI的结合:AGI系统需要更灵活的提示框架,能处理复杂的、开放域的任务;行业垂直化:针对医疗、法律、金融等行业设计专用的提示框架,满足行业规范(比如医疗AI的诊断提示需要引用医学文献)。

6.2 职业需求:从“稀缺”到“普及”

随着生成式AI的规模化落地,提示工程架构师的需求将爆发式增长。根据LinkedIn的数据,2023年“提示工程”相关岗位的招聘量增长了300%,其中“提示工程架构师”的薪资比传统提示工程师高50%以上。

6.3 个人成长:从“学习”到“贡献”

学习:关注最新的提示工程研究(比如ArXiv上的论文),参与开源项目(比如LangChain);实践:在实际项目中应用提示工程框架,积累经验;贡献:分享自己的经验(比如写博客、做演讲),推动行业发展。

总结:提示工程架构师——生成式AI时代的“系统设计师”

生成式AI的核心价值,在于将人的意图转化为机器的行动。而提示工程架构师的职责,就是设计一套能准确捕捉人的意图、稳定输出机器行动的系统。

从“提示调优”到“框架设计”,从“执行者”到“设计者”,提示工程架构师的角色演变,反映了生成式AI从“实验室”到“产业”的升级。未来,随着生成式AI的普及,提示工程架构师将成为企业的“核心技术岗位”,推动AI真正落地到各个行业。

如果你想成为一名提示工程架构师,现在需要做的是:

学习系统设计和多模态技术;在实际项目中积累框架设计经验;关注行业趋势,提前布局未来技术(比如多模态、自动优化)。

生成式AI时代,机会属于那些能“设计系统”的人。你,准备好了吗?

附录:常见问题(FAQ)

Q1:提示工程架构师需要会写代码吗?

A:是的。提示工程架构师需要写代码实现框架的各个模块(比如意图理解、上下文管理),并整合不同的技术(比如多模态模型、强化学习)。

Q2:如何入门提示工程架构设计?

A:建议从传统提示工程入手(比如学习零样本、少样本、CoT提示),然后学习系统设计(比如模块化设计、微服务),最后参与实际项目(比如优化智能客服的提示框架)。

Q3:提示工程架构师的薪资水平如何?

A:根据Glassdoor的数据,2024年美国提示工程架构师的平均薪资为15万美元/年(约合105万元人民币),高于传统软件工程师(12万美元/年)。

Q4:未来提示工程架构师会被AI取代吗?

A:不会。提示工程架构师的核心是设计系统,而AI无法替代人的“框架思维”和“业务理解能力”。相反,AI会成为提示工程架构师的工具,帮助他们更高效地设计框架。

延伸阅读

《Prompt Engineering for Generative AI》(O’Reilly出版,提示工程入门书籍);《LangChain Documentation》(LangChain官方文档,学习提示工程框架设计);《CLIP: Connecting Text and Images》(OpenAI论文,多模态提示工程的基础);《Reinforcement Learning for Prompt Optimization》(ArXiv论文,自动提示优化的最新研究)。

(注:本文约12000字,涵盖了提示工程架构师的角色定位、技术框架设计、技能栈、实践案例和未来发展方向,适合想从事提示工程架构设计的读者阅读。)

相关文章