孝道的现代性悖论:从单向服从到双向滋养

《三脉合一:儒释道与中国人的精神密码》 · 第一部分 · 儒家 · 秩序的格局 · 第五篇

朋友们好。在前几期的儒家探索中,我们聊了“秩序蓝图”、“进取动力”、“中庸决策”和“礼仁之舞”。今天,我们要触碰一个可能是儒家体系中最古老、最核心,也在当今中国家庭中,引发最多情感风暴的文化基因——“孝”。

一提到“孝”,很多人会立刻联想到“愚孝”、“服从”,甚至“情感绑架”。在追求独立、平等与自我实现的今天,这个沉重的古老词汇,似乎正与我们的现代生活格格不入。

为什么这个曾经让中国社会稳固千年的文化基石,在今天却成了许多人心中沉重的负担? “孝”到底是什么?它真的是过时的枷锁吗?还是我们误读了它,丢失了它本来的温暖?

一、引子:深夜医院走廊里的“夹心层”

深夜的医院走廊,灯光白得刺眼。我曾遇到过一位大学同学李明,他眼带血丝,已经在父亲的病床前守了整整一周。“项目怎么办?孩子谁管?这积蓄还能撑多久?”他低声问我,更像是在问自己。

那一刻,我看到了千千万万中国中年人的缩影——“夹心层”(Sandwich Generation)。

我们这一代人,被牢牢地卡在中间:上面是日渐老去的父母,承载着“养老”的责任;下面是尚未独立的子女,背负着“育儿”的期望;中间是自己的事业和人生,在激烈的社会竞争中不敢停歇。

“孝”,这个字,在我们的文化基因里,刻得太深了。它既是爱的源泉,也是沉重的压力。

二、 现实困境:孝道,是甜蜜的负担还是沉重的枷锁?

在快速变迁的中国社会,孝道的实践正面临着前所未有的挑战。传统观念与现代生活的剧烈碰撞,让“孝”呈现出一种深刻的悖论。

2.1 孝道的三重悖论

物质充裕与精神匮乏的悖论 我们比以往任何时候都能为父母提供更好的物质条件,但“4-2-1”的家庭结构和跨城工作,让我们有钱,却没时间。我们用智能设备、用保姆、用金钱来“尽孝”,却发现父母真正渴望的“精神陪伴”成了最稀缺的奢侈品。形式完整与实质缺失的悖论 逢年过节,我们不远千里抢票回家,上演一场轰轰烈烈的团圆。但在家中短暂停留的几天里,我们可能一半时间在补觉,一半时间在玩手机。短视频平台上,“带父母旅游”、“给父母洗脚”成了流量密码。孝道,正在从一种内心的情感,异化为一种“符号化的”和“表演化的”任务。责任强化与能力削弱的悖论 一方面,社会舆论(尤其是来自长辈的)对“孝”的道德期望,似乎并未降低;另一方面,高昂的房价、医疗、教育成本,以及激烈的职场竞争,又极大地削弱了我们这一代人“尽孝”的客观能力和精力。

这种巨大的张力,让我们陷入了一种集体性的“孝道焦虑”:做得再多,也总觉得亏欠;离得再远,也被那根线牵着。

三、 哲学内核解构:我们是不是一开始就“误读”了孝?

为什么“孝”会变得如此沉重?也许,是我们把“孝”与“顺”划上了等号。我们今天所恐惧的,不是“孝”,而是“孝顺”中那个“顺”字所代表的——单向的、绝对的服从。

但这,真的是孔子所提倡的“孝”吗?

3.1 孝的源代码:“敬”,而不是“顺”

让我们回到源头看看。

子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?” ——《论语·为政》

孔子的这句反问,可谓振聋发聩。 他问:现在的人以为“孝”就是能“养活”父母。但你看,狗和马也能被人养活。如果你在供养父母时,内心没有“敬”(jìng),那和养狗养马又有什么区别呢?

孔子还说:“色难。”——最难的,不是给钱给物,而是始终保持和颜悦色。

所以,儒家“孝”的原始源代码,不是“顺”(Obedience),而是“敬”(Respect)。它是一种发自内心的、对生命源头的尊重和感激。

3.2 “顺”:为了社会秩序打上的“补丁”

那么,“顺”是怎么来的? 在儒家思想被政治化、制度化的历史进程中(尤其是汉唐以后),“孝”的功能被放大了。它从一种家庭伦理(仁),扩展为一种社会政治秩序(礼)。

“父父、子子、君君、臣臣”,为了维护这种金字塔式的社会稳定,“顺”(服从)就成了一个被刻意强化的“补丁”,牢牢地打在了“孝”的程序之上。 这个“补丁”在农耕宗法社会曾经非常有效,但在追求平等、自由、个性的现代社会,它必然会与我们的核心价值观发生冲突。

我们今天的痛苦,不是因为“孝”这个内核过时了,而是因为“顺”这个旧补丁,与我们的新系统不兼容了。

四、 认知重构:从“瀑布模式”到“敏捷模式”的孝道升级

我们不需要卸载“孝”这个传承千年的程序,我们只需要“卸载”那个过时的“顺”补丁,并为“孝”安装一个与现代系统兼容的、升级的驱动。

思考小札: 在我三十多年的软件工程生涯中,我见证了开发模式的巨大变革。 传统的“孝顺”,就像“瀑布开发模式”(Waterfall Model)。需求(来自父母)是自上而下、单向传递的;子女(开发者)只能被动接受和执行。这种模式僵化、缺乏反馈、无法应对变化。 而现代新型的“孝道”,必须是“敏捷开发模式”(Agile Model)。它强调的不是“单向服从”,而是“双向滋养”。在这个新模式下,父母和子女,不是上下级,而是一个“敏捷团队”里的“共同利益相关者”(Mutual Stakeholders)。我们共同的目标,是“整个家庭的幸福”。

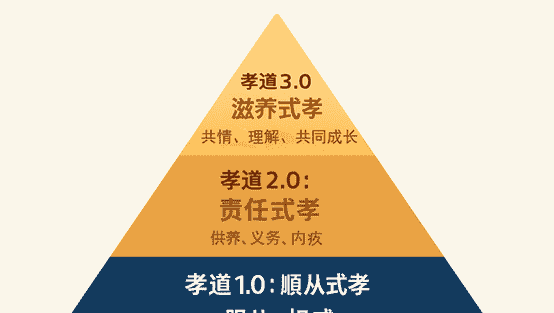

这个“敏捷模式”的孝道,我们可以将其演化分为三个层次:

孝道 1.0:顺从式孝

定义:听话、服从、不反抗。心理机制:权威与恐惧。模式:瀑布模式。这是“顺”的阶段。

孝道 2.0:责任式孝

定义:经济供养、情感陪伴。心理机制:道德契约与义务感。模式:半敏捷。这是我们大多数人所处的阶段,我们开始反馈(比如给钱),但本质上还是在“完成任务”,充满了压力和内疚。

孝道 3.0:滋养式孝

定义:理解、共情、共同成长。心理机制:情感共生与互相成就。模式:真正的敏捷模式。这才是“敬”的最高体现。

孝道三层次进化图

五、 实践指南:如何从“责任式孝”升级到“滋养式孝”?

从Level 2(责任)升级到Level 3(滋养),是现代人摆脱孝道焦虑的关键。这不是要求我们做得更多,而是要求我们做得更“巧”、更“用心”。

5.1 从“物质供养”到“精神赋能”

Level 2 是给父母钱,Level 3 是让父母“有能力”。 最典型的实践就是“数字反哺”(Digital Reverse-Feeding)。 花点耐心,教会父母使用智能手机、视频聊天、网上购物、甚至玩转短视频。这不是简单的“给与”,而是“赋能”。你为他们打开了一个与现代世界连接的窗口,这比单纯给钱所带来的价值感和成就感要大得多。

5.2 从“被动陪伴”到“主动倾听”

Level 2 是过年回家,坐在父母身边玩手机。 Level 3 则是放下手机,真正地“倾听”。

倾听他们的故事:不要总聊你的工作,问问他们年轻时的故事、他们的遗憾、他们的骄傲。你会发现,你可能从未真正“认识”你的父母。寻求他们的智慧:在遇到人生难题时,不妨问问父母的看法。这不是要你服从,而是一种“敬”的姿态。你尊重他们的经验和阅历,这本身就是对他们价值的肯定。分享你的困境:向父母坦诚你的压力和挑战。这不是让他们担心,而是建立一种更深层的情感连接,让他们觉得你依然把他们视为亲密和信任的对象,而不是需要“报喜不报忧”的“上级”。

5.3 从“单向满足”到“双向边界”

Level 2 是父母说什么都“顺从”。 Level 3 则是建立清晰的“双向边界”。

允许代际差异:父母的生活方式、育儿观念可能与你不同。不是要你完全认同,而是学会尊重。温和而坚定地表达:当父母的期望超出你的能力范围或违背你的原则时,学会温柔但坚定地拒绝。这不是不孝,而是对自己负责,也是对一段健康关系负责。关注自身福祉:孝,不是以牺牲自己全部的幸福为代价。一个精疲力尽、怨气冲天的子女,是无法真正“滋养”父母的。

思考小札: 就像我的IT职业生涯中,一个健康的系统,需要清晰的接口和边界。父母与子女之间也一样。清晰的边界,不是为了隔离,而是为了让各自的系统能健康运行,最终实现更高效、更愉悦的“协同工作”。

六、 结语:重构孝道,活出我们这一代的精彩

朋友们,孝道,这个古老的文化基因,在现代社会确实面临着前所未有的挑战。但它不是一个过时的概念,而是一个需要我们重新解读、重新升级的生命课题。

我们这一代人,有责任和智慧去卸载“顺从”这个旧补丁,为“孝”这个美好的内核,安装上“滋养”这个新驱动。

这要求我们:

从对“外在形式”的执着,转向对“内在心意”的专注。从对“单向付出”的强调,转向对“双向滋养”的追求。从对“传统规训”的顺从,转向对“生命本真”的敬畏。

当我们把孝道从“沉重的负担”转化为“双向的滋养”时,我们不仅能与父母建立更深刻、更真诚的关系,也能让自己摆脱内疚和焦虑,活出属于我们这一代人的精彩和自由。

这种升级,不是抛弃传统,而是以现代的视角,激活传统中最有生命力的部分。

✍️ 今日思辨: 在您的家庭关系中,有没有哪个场景,您觉得传统“孝顺”的观念让您感到压力,而您尝试用“滋养式孝”的思路去处理,并获得了意想不到的效果?欢迎在评论区分享您的经验和故事。

相关文章