不再是“事后诸葛亮”:解构中国智慧保险的真实逻辑与未来底牌

摘要: 当我们谈论“智慧保险”时,我们在谈论什么?是更快的理赔速度,还是更少的骚扰电话?对于我们这些在ICT行业摸爬滚打几十年的“老兵”而言,这场变革远比表面的数字化更深刻。它不是简单的技术堆叠,而是一场从“风险等量管理”到“风险减量管理”的底层商业模式重构。本文将带你剥开概念的外衣,看看中国保险业在内卷与监管双重压力下,如何利用AI重塑自身的DNA。

0. 引言:一次“丝滑”理赔背后的技术暗战

作为一名在ICT领域服务了三十多年的老兵,我经历过无数次行业的“数字化转型”浪潮。但最近一次个人的保险理赔经历,却让我真切感受到了这次“智慧保险”浪潮的不同。

前不久,我的车在停车场发生了一次小剐蹭。按照十年前的经验,我得打电话报案、等查勘员到现场、拍照、定损、交单据……一套流程下来,半天时间就没了。但这次,我只是在手机App上上传了几张照片,AI系统几秒钟就完成了定损,赔款在我还没开出停车场时就已经到账了。

这一刻,作为普通用户,我感到的是便利;但作为ICT从业者,我看到的是背后汹涌的技术暗战:计算机视觉(CV)在毫秒级识别了损伤程度,大数据中台瞬间调取了我的历史出险记录和信用评分,风控模型在后台完成了数百项反欺诈校验,最后RPA(机器人流程自动化)自动触发了银行转账。

这就是智慧保险的冰山一角。它正在悄无声息地改变我们对保险“门难进、脸难看、赔难拿”的刻板印象。但更关键的是,它正在解决这个行业困扰已久的深层焦虑。

1. 为什么现在必须“智慧”?一场不得不打的突围战

如果把保险行业比作一辆高速行驶的列车,过去三十年,它的燃料是“人口红利”和“规模红利”。依靠数以百万计的代理人“人海战术”,行业实现了狂飙突进。

但现在,这辆车的燃料快烧完了。

我们从行业的宏观数据中可以清晰地看到两个“红灯”:

内生动力衰减:市场从“增量开拓”进入了“存量博弈”。以前是“跑马圈地”,现在得“精耕细作”。靠“洗人头”带来的低效增长已经难以为继。外在监管收紧:“报行合一”政策就像一道硬杠杠,锁死了过去靠高费用、高佣金换取规模的套路。保险公司无法再通过“烧钱”来掩盖低效,唯一的出路就是利用科技实打实地降本增效。

所以,智慧保险不是行业的“锦上添花”,而是“雪中送炭”,甚至是“续命良药”。

思考小札:在为金融行业提供IT服务的这些年里,我观察到一个有趣的现象:当行业利润丰厚时,他们对新技术的态度往往是“试试看”;只有当利润空间被压缩到极致时,技术才会被真正视为“救命稻草”。现在的保险业,正处于这个关键转折点。

2. 祛魅与解构:智慧保险的“新四化”

很多关于智慧保险的文章充满了玄乎的技术名词。让我们用大白话来解构它。真正的智慧保险,不是把线下的繁琐流程搬到线上,而是利用数据智能重构整个价值链。

这一重构过程,正沿着保险价值链的四个核心环节展开:

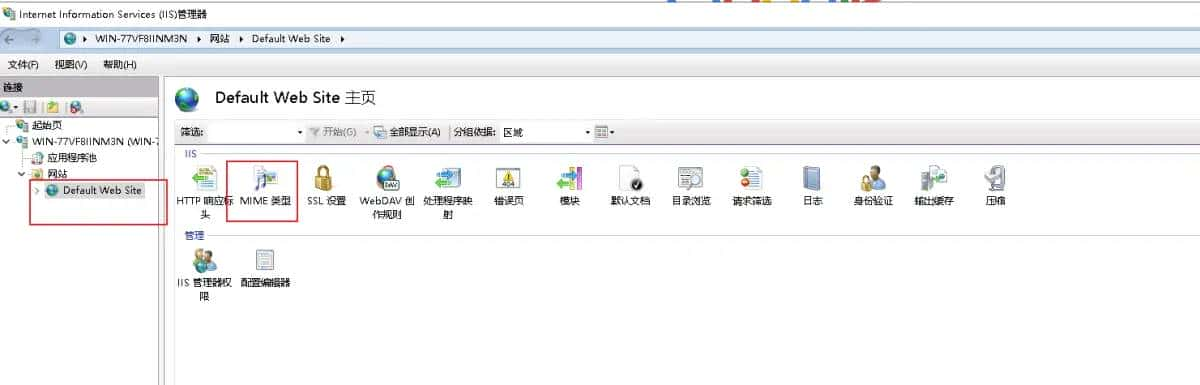

2.1 营销端的“精准化”:告别“人海”,拥抱“精英+AI”

曾经,我们都接到过那种照本宣科、令人不胜其烦的保险推销电话。那是“人海战术”时代的产物。

现在的趋势是什么?是“精英代理人”+“AI超级助手”。

以中国太保的“长航行动”为例,他们不再单纯追求代理人数量,而是用NBS(需求导向销售)系统来武装精英代理人,告诉他们如何专业地分析客户需求,而不是硬推产品。

而在更前沿的探索中,某些科技公司已经开发出了“硅基员工”(AI Agent)。在一些简单的外呼场景中,这些AI员工可以100%替代人工,不仅情绪极其稳定,而且成本降低了60%。

营销新旧对比图

2.2 产品端的“颗粒化”:从“千人一面”到“千人千面”

过去,保险产品是标准化的工业品。你和你的邻居,生活习惯完全不同,但买的健康险可能一模一样。

现在,AI和大数据让风险定价可以精确到“个人”。

场景化定制:水滴保利用大数据,一年能上线174款定制产品,覆盖了以前很难买保险的老年人、带病人群。动态定价:你的车险保费不再只看车价,而是看你开得稳不稳(基于UBI车联网数据);你的健康险保费,可能跟你每天走的步数挂钩。

2.3 核保理赔的“无感化”:信任机制的技术重构

这是用户感知最强烈的环节。

核保:以前买大额保单,财务核保可能要等三天。现在,像中信保诚人寿引入大模型后,高额保单的核保可以“实时”完成,用户几乎感觉不到等待。理赔:“无感理赔”正在成为现实。中国人寿实现了医保商保数据的打通,用户在医院结算时,商业保险的赔付直接就抵扣了,做到了“免申请、秒结案”。

这就好比从“人工检票进站”升级到了“ETC不停车过收费站”。

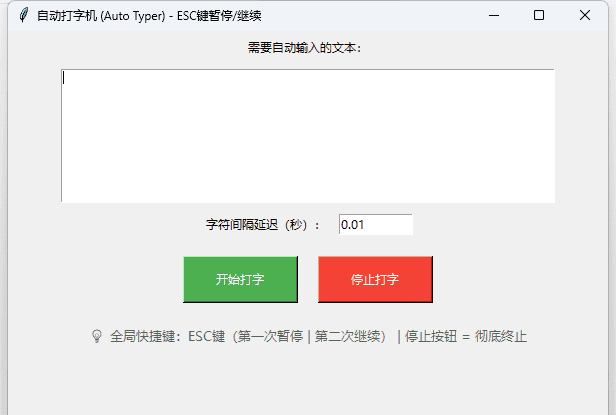

2.4 运营风控的“全量化”:消灭监管盲区

这一点对我们ICT从业者尤为重要。以前的合规质检是靠人去听录音,只能抽查,难免有漏网之鱼。

现在,利用大模型的语义理解能力,可以对所有的销售录音、聊天记录进行100%的“全量质检”。水滴公司的实践表明,AI质检不仅覆盖全,成本还能下降50%。这对受到“报行合一”严监管的险企来说,是刚需中的刚需。

从传统保险到智慧保险的价值链跃迁

3. 赛道分野:大象起舞与快鱼突袭

在这次转型中,我们观察到不同类型的企业选择了截然不同的路径,这对于我们ICT供应商选择合作伙伴和切入点非常有参考价值。

|

企业类型 |

代表案例 |

核心战略 |

技术路径特点 (ICT视角) |

|

传统巨头 |

中国人保、中国平安 |

筑地基:构建集团统一的技术底座 |

大开大合,强调PaaS/DaaS平台的统一,解决内部“烟囱林立”的问题。 |

|

业务转型派 |

中国太保 |

强赋能:一切为了核心业务(如个险)转型 |

实用主义,技术服务于特定的业务改革目标(如“长航行动”)。 |

|

科技原生派 |

水滴公司、众安在线 |

AI Native:AI就是业务本身 |

敏捷迭代,敢于全面采用新技术(如大模型),追求端到端的极致效率。 |

|

务实合资派 |

中信保诚人寿 |

快提效:聚焦具体指标的快速改善 |

不求大而全,但求在核保、客服等具体场景快速见到ROI。 |

思考小札:对于我们SAAS服务商来说,面对“大象”(传统巨头),机会可能在于帮助他们进行复杂的遗留系统解耦和数据治理;而面对“快鱼”(科技原生派),机会则可能在于提供特定场景的尖端AI算法模型。

4. 深水区的暗礁:那些没被写进PPT的挑战

智慧保险的愿景很美好,但作为实操者,我们必须冷静地看到水面下的暗礁。

4.1 “数据孤岛”的顽疾

这是老生常谈,却又是最痛的点。一家大型险企内部可能就有数十上百个业务系统:个险、团险、车险、财险数据互不相通。AI再强大,没有打通的数据“燃料”,也只能空转。

所以,在未来两三年,“数据中台”的建设依然是险企最基础、最舍得投入的IT基础设施工程。

4.2 “投资瘫痪”的悖论

这是一个很有意思的心理现象。很多高管一方面认为GenAI是颠覆性变革,另一方面又陷入了“投资恐慌”——怕现在投了,技术迭代太快,明年就过时了;不投吧,又怕被竞争对手甩开。

这种犹豫不决,往往导致决策周期拉长,项目难以落地。

4.3 “黑箱”与监管的博弈

当保险公司用复杂的AI模型来定保费、核赔款时,对监管机构来说,这就是一个“黑箱”。你怎么证明你的算法没有歧视特定人群?你怎么保证数据隐私不泄露?

这就催生了“监管科技”(RegTech)的兴起。未来,监管机构可能会用自己的AI去监控保险公司的AI,这将是一场新的“猫鼠游戏”。

5. 终局猜想:从“赔付者”到“守护者”

智慧保险的终极形态是什么?

我认为,它将彻底改变保险的底层商业逻辑:从“事后财务补偿”转向“事前风险管理”。

试想一下:

未来的健康险,不是等你生病了给你报销医药费,而是通过智能手环实时监测你的健康,在你快要生病前提醒你就医,甚至帮你预约最好的医生。未来的家财险,不是等你家水管爆了赔你装修费,而是通过IoT传感器监测到水压异常,自动关闭阀门并派人上门维修。

保险公司将从一个冷冰冰的“赔钱机构”,变成一个有温度的、全天候的“风险管家”。这不仅是社会价值的提升,更是商业模式的升维——从低频的保单交易,变成了高频的服务链接。

6. 写给ICT同行的启示

身处这个大潮中,我们这些“卖铲子”的人该如何自处?

从“卖功能”到“卖价值”:保险客户现在不缺功能,缺的是能直接带来业务增长或成本降低的“价值点”。比如,别光说你的OCR有多准,要说它能让理赔缩短几分钟。深耕场景,做“懂行”的技术专家:通用大模型谁都能接,但能把大模型和复杂的保险精算、核保规则完美结合的,才是稀缺能力。关注“连接”的机会:未来的智慧保险是嵌入式的,需要连接医院、车企、智能家居。这里面蕴藏着巨大的API连接和数据交换平台的商机。

智慧保险的大幕才刚刚拉开,好戏还在后头。让我们保持敏锐,在这个激动人心的时代,不仅要做见证者,更要做建设者。

相关文章