我们用一个非常生活化的比喻——“去咖啡馆买咖啡”,来彻底讲清楚Socket编程中的阻塞和非阻塞模式。

故事背景:你(应用程序)去咖啡馆(服务器)买咖啡

想象一下,你是一个程序,你的任务就是去咖啡馆点一杯拿铁,然后拿着咖啡回来继续工作。这个“点咖啡”的过程,就是一次网络请求(比如请求一个网页)。

咖啡馆里有几个关键角色:

你(客户端程序): 发起请求的人。

点餐柜台(Socket): 你和咖啡馆交流的窗口。

服务员(操作系统内核): 负责接收你的订单,并和后厨沟通。

后厨(服务器应用): 真正做咖啡的地方。

1. 阻塞模式 – “死等型”顾客

在这种模式下,你是一个非常执着、一根筋的顾客。

情景再现:

点单(发送请求

send

等咖啡(等待响应

recv

取咖啡(收到数据): 终于,服务员喊了你的号码,把做好的拿铁递给你。这时,你拿到咖啡,整个任务完成,心满意足地离开。

阻塞模式的特点:

简单直接: 你的行为逻辑很简单:一步、二步、三步……每一步都必须等上一步彻底完成。

效率极低: 在等咖啡的漫长过程中,你(这个程序线程)完全被“阻塞”住了,不能去回邮件、刷手机(不能处理其他任务)。你的所有时间都浪费在了等待上。

资源占用: 如果一个咖啡馆同时来了很多这样的“死等型”顾客,每个顾客都需要一个专门的柜台通道(线程)来服务,对咖啡馆(服务器)的资源是巨大的浪费。

编程中的体现:

在阻塞Socket中,像

connect()

send()

recv()

2. 非阻塞模式 – “时间管理大师”型顾客

在这种模式下,你是一个高效的时间管理大师。

情景再现:

点单(非阻塞

send

EAGAIN

EWOULDBLOCK

等咖啡(非阻塞

recv

recv()

如果咖啡没好,服务员会说:“没好呢,等着!(返回

EAGAIN

如果咖啡好了,服务员会把咖啡递给你,你完成任务。

非阻塞模式的特点:

高效利用时间: 你(线程)永远不会因为等待而空闲。在等待一个响应时,可以去处理其他请求。

编程复杂: 你需要不断地“轮询”,即主动地、反复地去询问状态(“好了没?”、“好了没?”)。这需要你自己管理一个任务循环。如果询问得太频繁,你会累死(CPU空转);询问得不频繁,咖啡可能凉了(响应延迟)。

单线程处理多任务: 一个你(一个线程)就可以同时盯着好几杯咖啡的订单,在它们之间来回切换询问。

3. I/O多路复用 – “雇佣秘书”模式(非阻塞的升级版)

由于“时间管理大师”自己轮询太累了,于是出现了更高级的模式——I/O多路复用。这就像你雇佣了一个秘书。

情景再现:

你告诉秘书:“我去点一杯拿铁和一杯卡布奇诺,你帮我盯着这两个订单。只要其中任何一杯好了,或者两杯都好了,就立刻打电话通知我。 在这期间,我要去开会了(线程可以去休眠)。”

秘书(

select

poll

epoll

当后厨做好其中任何一杯咖啡时,秘书会立刻知道,然后打电话叫你来取。你只需要在接到通知后,过来直接取走咖啡即可。

I/O多路复用的特点:

“等事件就绪”: 这是它的核心。程序阻塞在

select

epoll

recv

send

极大提升效率: 一个线程(你)加上一个秘书(多路复用器)就可以高效管理成百上千个网络连接(订单),而无需创建大量线程。这是高性能网络服务器的基石(如Nginx, Redis)。

仍然是同步I/O: 注意,取咖啡这个动作还是你自己做的。所以它本质上是非阻塞模式的一种更高效的用法,属于同步非阻塞I/O。

总结与对比

|

模式 |

比喻 |

编程特点 |

优点 |

缺点 |

适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

|

阻塞 |

死等型顾客 |

调用I/O函数后,线程被挂起,直到操作完成。 |

编程非常简单,逻辑清晰。 |

效率极低,一个线程只能处理一个连接,资源浪费严重。 |

客户端程序、连接数极少的简单服务器。 |

|

非阻塞 |

时间管理大师 |

调用I/O函数立即返回,需要循环检查状态。 |

单线程可处理多连接,提高资源利用率。 |

编程复杂,需要轮询,CPU占用高(忙等待)。 |

现在较少直接使用,通常是和多路复用结合。 |

|

I/O多路复用 |

雇佣秘书 |

线程阻塞在 |

高效,能管理大量连接,是高性能服务器的标准。 |

编程比阻塞模式复杂,但比纯轮询的非阻塞简单。 |

高并发网络服务器,如Web服务器、聊天服务器等。 |

希望这个“咖啡馆买咖啡”的比喻能让你对Socket的阻塞和非阻塞模式有一个生动而深刻的理解!

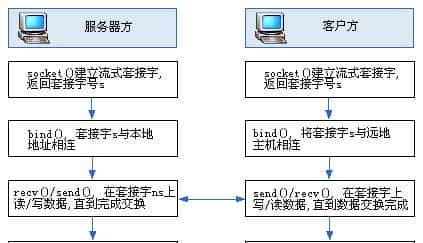

winsock2的函数及其调用时机和作用

WinSock2(Windows Socket 2)是 Windows 平台上的网络编程接口,它基于 Berkeley Sockets(BSD Sockets) 标准,并扩展了一些 Windows 特有的功能。WinSock2 提供了一系列函数,用于创建、连接、发送和接收数据等网络操作。下面我们详细介绍 WinSock2 的核心函数,并说明它们的调用时机和作用。

1. 初始化与清理

在开始使用 WinSock2 之前,必须先初始化,并在结束时清理资源。

(1)

WSAStartup()

WSAStartup()

作用:初始化 WinSock2 库,指定使用的版本(如

2.2

调用时机:程序启动时,任何其他 WinSock 函数之前。

参数:

wVersionRequested

MAKEWORD(2, 2)

lpWSAData

示例:

WSADATA wsaData;

if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) {

printf("WSAStartup failed

");

return 1;

}(2)

WSACleanup()

WSACleanup()

作用:清理 WinSock2 资源,释放 DLL。

调用时机:程序结束时,所有 Socket 操作完成后。

示例:

WSACleanup();

2. 创建与关闭 Socket

(3)

socket()

socket()

作用:创建一个新的 Socket(套接字)。

调用时机:需要建立网络连接时(TCP/UDP)。

参数:

af

AF_INET

type

SOCK_STREAM

SOCK_DGRAM

protocol

0

示例:

SOCKET sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sock == INVALID_SOCKET) {

printf("socket() failed: %d

", WSAGetLastError());

return 1;

}(4)

closesocket()

closesocket()

作用:关闭 Socket,释放资源。

调用时机:不再需要 Socket 时(如通信结束)。

示例:

closesocket(sock);

3. 绑定与监听(服务器端)

(5)

bind()

bind()

作用:将 Socket 绑定到特定的 IP 和端口。

调用时机:服务器启动时,监听连接之前。

参数:

sock

addr

sockaddr_in

addrlen

sockaddr_in

示例:

struct sockaddr_in serverAddr;

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // 监听所有网卡

serverAddr.sin_port = htons(8080); // 端口 8080

if (bind(sock, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == SOCKET_ERROR) {

printf("bind() failed: %d

", WSAGetLastError());

closesocket(sock);

return 1;

}(6)

listen()

listen()

作用:让 Socket 进入监听状态,等待客户端连接。

调用时机:

bind()

accept()

参数:

sock

backlog

5

示例:

if (listen(sock, 5) == SOCKET_ERROR) {

printf("listen() failed: %d

", WSAGetLastError());

closesocket(sock);

return 1;

}4. 连接(客户端)

(7)

connect()

connect()

作用:客户端连接到服务器。

调用时机:客户端需要建立 TCP 连接时。

参数:

sock

addr

sockaddr_in

addrlen

sockaddr_in

示例:

struct sockaddr_in serverAddr;

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); // 服务器 IP

serverAddr.sin_port = htons(8080); // 服务器端口

if (connect(sock, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == SOCKET_ERROR) {

printf("connect() failed: %d

", WSAGetLastError());

closesocket(sock);

return 1;

}5. 接受连接(服务器端)

(8)

accept()

accept()

作用:接受客户端的连接请求,返回一个新的 Socket 用于通信。

调用时机:

listen()

参数:

sock

addr

NULL

addrlen

NULL

示例:

SOCKET clientSock = accept(sock, NULL, NULL);

if (clientSock == INVALID_SOCKET) {

printf("accept() failed: %d

", WSAGetLastError());

closesocket(sock);

return 1;

}6. 发送与接收数据

(9)

send()

recv()

send()

recv()

作用:

send()

recv()

调用时机:连接建立后,需要传输数据时。

参数:

sock

buf

len

flags

0

示例:

// 发送数据

char sendBuf[] = "Hello, Server!";

send(clientSock, sendBuf, strlen(sendBuf), 0);

// 接收数据

char recvBuf[1024];

int bytesReceived = recv(clientSock, recvBuf, sizeof(recvBuf), 0);

if (bytesReceived > 0) {

recvBuf[bytesReceived] = '';

printf("Received: %s

", recvBuf);

}(10)

sendto()

recvfrom()

sendto()

recvfrom()

作用:

sendto()

recvfrom()

调用时机:UDP 通信时(不需要

connect()

参数:

sock

buf

len

flags

0

addr

sockaddr_in

addrlen

示例:

struct sockaddr_in serverAddr;

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");

serverAddr.sin_port = htons(8080);

// 发送 UDP 数据

sendto(sock, "Hello UDP", 9, 0, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr));

// 接收 UDP 数据

char recvBuf[1024];

struct sockaddr_in clientAddr;

int addrLen = sizeof(clientAddr);

recvfrom(sock, recvBuf, sizeof(recvBuf), 0, (struct sockaddr*)&clientAddr, &addrLen);7. 错误处理

(11)

WSAGetLastError()

WSAGetLastError()

作用:获取最后一次 WinSock 错误的错误码。

调用时机:任何 WinSock 函数返回

SOCKET_ERROR

示例:

if (send(sock, buf, len, 0) == SOCKET_ERROR) {

printf("send() failed: %d

", WSAGetLastError());

}8. 非阻塞模式 & I/O 多路复用

(12)

ioctlsocket()

ioctlsocket()

作用:设置 Socket 为非阻塞模式。

调用时机:需要非阻塞 Socket 时(如高并发服务器)。

示例:

u_long mode = 1; // 1 = 非阻塞,0 = 阻塞 ioctlsocket(sock, FIONBIO, &mode);

(13)

select()

select()

作用:I/O 多路复用,监视多个 Socket 的可读/可写状态。

调用时机:需要同时管理多个 Socket 时(如聊天服务器)。

示例:

fd_set readSet;

FD_ZERO(&readSet);

FD_SET(sock, &readSet);

struct timeval timeout;

timeout.tv_sec = 5; // 5 秒超时

timeout.tv_usec = 0;

int ready = select(0, &readSet, NULL, NULL, &timeout);

if (ready > 0 && FD_ISSET(sock, &readSet)) {

// Socket 可读

}总结

|

函数 |

作用 |

调用时机 |

|---|---|---|

|

|

初始化 WinSock2 |

程序启动时 |

|

|

清理 WinSock2 |

程序结束时 |

|

|

创建 Socket |

需要网络连接时 |

|

|

关闭 Socket |

通信结束时 |

|

|

绑定 IP 和端口 |

服务器启动时 |

|

|

监听连接 |

|

|

|

客户端连接服务器 |

客户端需要连接时 |

|

|

接受客户端连接 |

|

|

|

TCP 数据收发 |

连接建立后 |

|

|

UDP 数据收发 |

UDP 通信时 |

|

|

获取错误码 |

WinSock 出错时 |

|

|

设置非阻塞模式 |

需要非阻塞 Socket 时 |

|

|

I/O 多路复用 |

管理多个 Socket 时 |

WinSock2 的这些函数构成了 Windows 网络编程的基础,理解它们的调用时机和作用,能帮助你编写高效的网络程序!🚀

相关文章