评测结论先说:把17款主流Agent框架拉出来比较后,结论很清楚——没有一款能包打天下。

倒着把事情说清楚:先把我给出的提议摆出来,后面再说明每类框架长啥样、优缺点,最后交代为什么做这次对比、怎么做的、数据从哪儿来。整个叙述按时间线倒回去,细节一个都不抠。先说结论性提议,方便你快速决定下一步要试哪个。

对不同需求的提议是这样分的。企业级、要稳的,推荐把LangGraph和PydanticAI当作主力组合;想快速把原型跑通的团队,CrewAI、smolagents上手最快;搞学术研究、探索新机制的,CAMEL、Langroid更值得关注。这个分法不是凭空讲的,是把框架在实际场景里跑过后来,按能力和成熟度分层得出的提议。

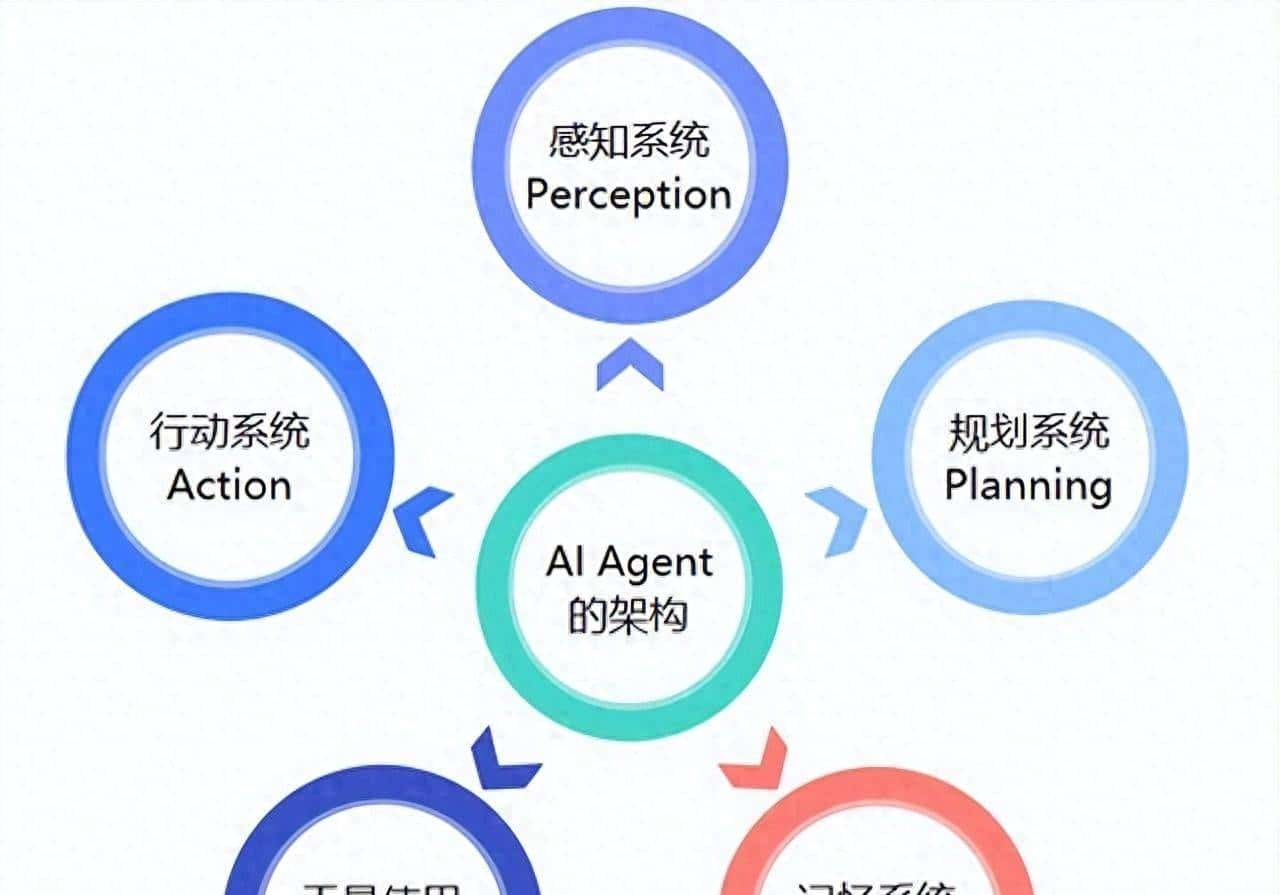

说说我是怎么把框架分层的。看了许多维度:任务编排能不能管住复杂流程、能不能把状态和流程可观测地记录下来、能不能方便接插件和工具、知识检索能力如何、运行时稳定性怎样、社区活跃不活跃。这些维度都打了分,然后在几类典型场景上跑了用例:企业级业务流程自动化、多人协作任务、做原型验证、文档密集型的知识检索场景、以及自动化脚本和监控场景。把场景跑出来的表现和分数合成一张提议表,按适配度给出优先推荐。

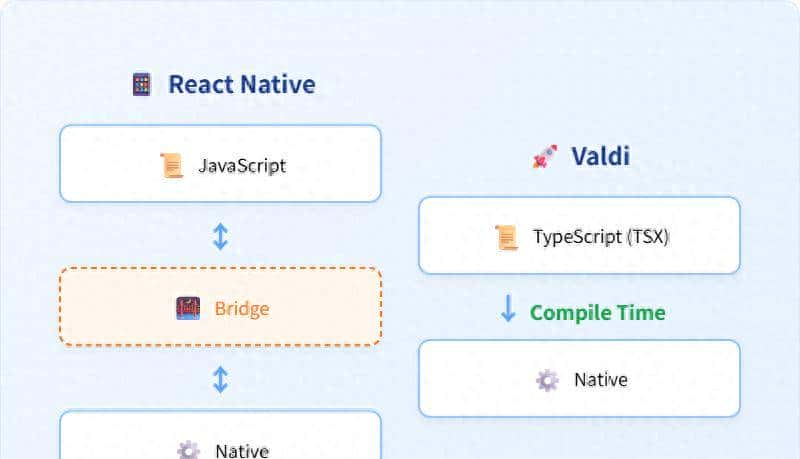

接下来说这五大流派都是什么东西。第一类把Agent当成可拆分的业务流程来处理,重点关注可控性和可观测性。这类框架常见的特征是节点清楚、有状态管理、审计日志能回溯,适合上生产线。出问题能查到是哪一步崩的,企业会更放心。LangGraph在这类里表现好,流程建模和数据在节点间流通的能力比较通用,跟企业已有系统对接也更顺。

第二类走角色化路线,把Agent抽成若干“角色”,每个角色承担特定职责,靠角色之间的对话和配合完成复杂任务。优点是像把复杂工作分给不同的人,扩展新能力时一般只加一个角色,不会打乱整体。多人协作、策略并行这些场景特别合适。

第三类追求极简,把能用的功能剥到最少,目标是快速验证想法或在现有系统里嵌一段Agent逻辑。上手快、代码少,适合教学和原型。CrewAI、smolagents偏这个路线,用它们能在很短的时间把概念验证跑通,但要放到生产环境前,还得补监控、审计和权限等东西。

第四类是把检索、索引与Agent交互紧密捆绑的那一类。专门为文档、知识库、长文本场景做优化:检索到合适片段,再交给模型去推理,把检索和推理构成闭环。做法律、医疗、文档自动化这类任务,准确性和效率都比通用框架要好。

第五类把工具调用和扩展放在首位,支持各种外部API、数据库、脚本执行等,希望Agent能更自主去完成复杂任务。自动化脚本、作业调度、可视化监控这类,工具扩展能力强的框架更吃香。

说到权衡,这里有必要提醒:框架的设计目标决定了它最擅长的事。注重可观测性的框架,往往在灵活性上要妥协;主打极简的,放大规模用时要加许多运维和治理能力。评估时别只盯着某一项花颜值——把业务目标和技术限制放到一张表里一并比较更靠谱。

回到实操细节。我们把17款框架按若干测试项跑了实验。先是接入成本和文档友善度:看能不能在半天内跑通一个最小样例,示例工程够不够清晰、关键API好不好懂。接着是扩展性:能不能方便接自定义工具、数据库、第三方API;再考察监控与审计:日志粒度、事件追溯难易、出错后定位是否方便。并发与稳定性也测试了:多任务并发时框架表现、内存隔离和错误隔离怎么样。最后看社区生态:插件数量、活跃度和实际企业案例。每项都记录表现和打分,在不同场景下合成提议名单。

在测试过程中,有两处转折把我从先入为主的判断拉回现实。第一处是许多框架理论上功能满满,但接入成本高、文档和示例不足,落地时常常卡在细节上。第二处是把知识密集型任务丢给这些框架跑时,RAG(检索增强生成)紧耦合的框架在准确率和效率上有明显优势,通用类Agent要达到同样效果一般得自己补一层检索。基于这两点,我在推荐时不再以“功能多”为第一要素,而是把“和业务的匹配度”放到前面。

从架构角度看,框架主要分几类:一种以控制流为中心,状态和节点管理是核心;一种像消息中间件,靠角色或代理间消息交互;还有一种把检索器、索引器和推理紧耦合,形成知识访问闭环。不同架构带来的工程成本差别很大。中心化控制流便于统一审计,但扩展时可能要动核心;消息驱动扩展性强,但调试时像拆弹,得花更多功夫定位问题。

每个阶段测试都做了记录。列如观测性测试里,统计了出错后的追溯时间、日志的细粒度、事件回溯难度;工具扩展性测试里,分别接入了HTTP API、数据库查询、本地脚本,观察调用失败时的隔离和回滚能力;并发测试里模拟了并发请求下资源竞争、队列长度和任务沉积。这些细节直接影响企业在选型时的判断。

把推荐映射到具体场景:企业级稳定性需求高的,把重心放在流程可观测性和数据验证上;要快做原型的,把轻量且示例多的框架放第一梯队;文档、知识密集型的优先思考RAG整合度高的框架;需要丰富工具链和自动化的场景,看框架的工具调用能力和运行时隔离。具体到名字,LangGraph与PydanticAI组合更适合追求稳定的生产场景;CrewAI、smolagents适合概念验证和快速迭代;CAMEL、Langroid更适合学术实验和机制探索。每个提议背后都有对应的测试用例和场景结果,可以按需复现并做进一步的细化。

相关文章