说起来这事儿,真是让我后背发凉。我一个快四十岁的离异男人,本想安安生生过自己的小日子,谁承想对门那个女人,差点把我后半辈子都给坑进去。

那天晚上,我加完班拖着疲惫的身子回家,楼道的灯坏了,黑漆漆的。我刚摸出钥匙准备开门,旁边“咔哒”一声,对门开了。一个黑影堵在门口,烟头一明一灭,跟鬼火似的。

“兄弟,最近跟我媳妇儿走得挺近啊?”那声音又沉又冷,跟冰碴子似的。

我心里咯噔一下,是他,对门那个叫马鸿军的男人。我还没来得及开口,他往前一步,高大的身躯带着一股浓烈的烟味和压迫感,几乎贴在我脸上,声音压得更低了:“我劝你安分点,别有什么不该有的心思。不然,这楼你可就住不下去了。”

他那眼神,在手机屏幕的微光下,不像警告,更像毒蛇在锁定猎物。说完,他“砰”地一声关上了门。我一个人站在黑暗的楼道里,冷汗顺着脊梁骨就下来了。天地良心,我除了帮他媳妇沈若兰修过几次东西,连她手都没碰过一下。可马鸿军那眼神,分明是把我当成了不共戴天的仇人。这事儿,还得从我搬进这小区说起。

我叫韦哲,今年三十八,是个网络维护工程师,说白了就是个高级网管。半年前,我和前妻和平离婚,房子车子都给了她和孩子,我拿着分到的一点存款,在这座城市的老城区租了个两室一厅。日子虽然清苦,但图个清静。

对门就住着马鸿jung和沈若兰两口子。马鸿军是个长途货车司机,人高马大,不爱说话,常年不在家。他媳妇沈若兰三十出头,长得挺白净,说话细声细气,见人总是笑眯眯的,特别客气。

刚搬来那会儿,我一心扑在工作上,跟邻居没什么交集。直到两个月前的一个周末,我正窝在沙发里打游戏,门被敲响了。打开门,是沈若兰,一脸焦急。

“韦大哥,不好意思打扰你,我家厨房水龙头好像坏了,关不紧,一直滴水,你……你能不能帮我看看?我一个女人家,实在弄不好。”她穿着一身棉质的居家服,头发随意挽着,眼神里满是无助。

我这人,就是心软,尤其看不得女人求助。再说,远亲不如近邻嘛。我二话没说,回家拿了工具箱就跟了过去。他们家不大,但收拾得挺干净。就是那水龙头,老式的,里面的胶垫老化了。我三下五除二给换了个新的,水立马不滴了。

“哎呀,韦大哥,你可真是太厉害了!比我老公强多了,他就会开个车,家里什么都不管。”沈若兰递给我一杯热茶,满脸都是崇拜。

被人这么夸,尤其是在我人生最低谷的时候,心里还是有点暖洋洋的。我客气了几句就回家了。本以为这只是个小插曲,没想到,这只是个开始。

从那后来,沈若兰找我的次数越来越多。

一开始还是些水电上的活儿。一会儿是客厅的灯泡闪了,一会儿是卫生间的马桶堵了。我都当是邻里互助,没多想。可后来,事情就有点变味了。

她家的笔记本电脑慢了,找我。我过去一看,好家伙,C盘都红了,各种流氓软件。我花了两个小时帮她清理系统,重装软件。她就在旁边给我削苹果,一个劲儿地夸我,“韦大哥,你懂的真多,不像我们家老马,就知道傻乎乎地用力气。”

她家的路由器信号不好,也找我。我帮她重新设置,调整位置。她就坐在沙发上,两条腿并拢着,裙子刚好到膝盖,一边跟我聊天,一边抱怨马鸿jung不解风情,一年到头没几天在家,回来了也是倒头就睡,两口子话都说不上几句。

说真的,我一个刚离异的单身男人,老往一个年轻女人家里跑,的确 不合适。可每次看她那副楚楚可怜的样子,拒绝的话就说不出口。人心都是肉长的,谁还没个难处呢?

变化的开始,是马鸿军回来的日子。

他每次回家,整个楼道的气压都低几度。他看我的眼神,一次比一次冷。起初只是在楼道里碰到,他会面无表情地点下头。后来,就变成了直勾勾的审视,看得我心里发毛。

有一次,沈若兰又喊我过去帮忙调电视盒子。我刚从她家出来,正好撞上马鸿军拎着行李上楼。我们俩在楼道里对上眼,他那眼神,就像两把淬了冰的刀子,“嗖”地一下扎过来。我尴尬地笑了笑:“马师傅,回来了?”

他没理我,径直从我身边走过去,肩膀还故意撞了我一下,很重。然后用钥匙开门,进屋,“砰”的一声,门摔得震天响。我能清晰地听到屋里传来他压抑的咆哮和沈若兰委屈的哭泣声。

那天晚上,我一宿没睡好。我想,这事儿不能再这么下去了,得避嫌。人言可畏,我可不想由于这点烂事儿,惹一身骚。

可我还是太天真了,我以为的主动避嫌,在别人眼里,可能什么都不是。

我开始有意躲着沈若兰。她再敲门,我都借口加班或者不舒服。她在楼下碰到我,热烈地打招呼,我也只是匆匆点个头就走。

可没清静两天,更大的麻烦来了。那天沈若兰直接在楼下堵住我,眼圈红红的,像是刚哭过。

“韦大哥,你是不是在躲着我?是不是由于老马跟你说了什么?”她声音带着哭腔,特别委屈,“你别误会,他就是那臭脾气,看谁都像贼。我跟他吵了好几次了,你帮我那是邻居情分,他思想太龌龊了!”

她这么一说,我反倒不好意思了,觉得自己一个大男人,是不是有点太小家子气了。我只能安慰她几句,说没什么,就是最近工作忙。

谁知道,她接下来的话,让我头皮都炸了。

“韦大哥,老马他……他最近在外面赌钱,输了不少。心情不好,你千万别跟他一般见识。”她说完,好像意识到自己说漏了嘴,赶紧捂住嘴,眼神慌乱地看着我。

我当时心里就一个念头:这家人,太复杂了,我得离远点。一个男人,如果又暴力又赌博,那是什么事都干得出来的。他看我的那种眼神,可能不光是嫉妒,还有迁怒。

让我彻底警醒的,是另一件小事。

又过了几天,我晚上下楼扔垃圾,看到沈若兰蹲在楼下的花坛边上打电话,声音压得很低,但很激动。我本来没想偷听,可她说的几个词,让我当场定住了。

“……哥,你放心……他那个人我看透了,就是个老好人……离婚分的钱肯定不少,看他平时花钱那抠搜样,八成是存着……再等两天,等他出差……”

哥?她不是管马鸿军叫老马吗?怎么又叫哥了?还有,什么叫“离婚分的钱”?她怎么知道我离婚分了钱?我跟她从来没聊过这个!我平时节俭,那是我一个人的日子,不想铺张浪费,怎么到她嘴里就成了“抠搜”和“存着钱”的证据了?

那一瞬间,我浑身的血都凉了。之前所有看似合理的求助,所有楚楚可怜的抱怨,所有马鸿军冰冷的眼神,在我脑子里串成了一条线。这根本不是什么邻里互助,也不是什么家庭矛盾,这他娘的是一个局!一个针对我这个离异独居男人的局!

他们一个唱红脸,一个唱白脸。沈若兰负责用柔弱来接近我,打探我的情况,让我放松警惕。马鸿军负责用凶狠来吓唬我,让我产生愧疚感,或者让我和他们家产生更深的纠葛。最终的目的,就是我那点离婚后仅剩的血汗钱!

想清楚这一点,我气得浑身发抖。人心怎么能坏到这种地步!我把你当需要协助的邻居,你却把我当案板上的肥肉!

冷静下来后,我出了一身冷汗。幸亏我多留了个心眼,没有深交。但目前不是害怕的时候,我得想办法保护自己,还得把这两个人渣送进去。

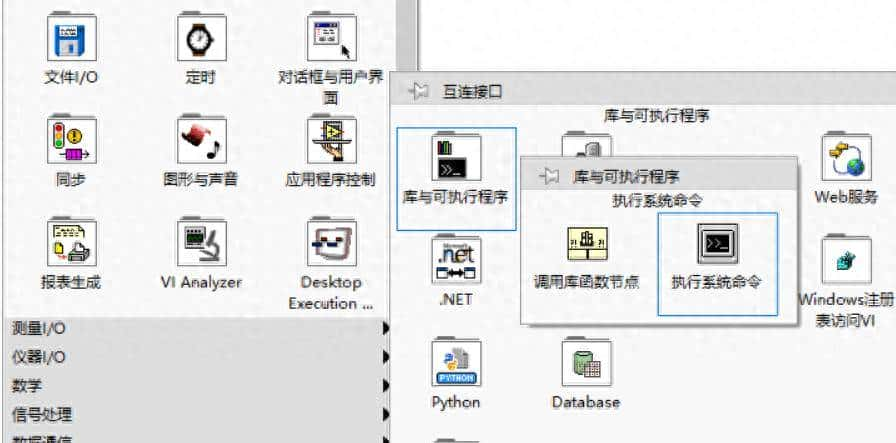

我的职业病在这时候帮了我大忙。作为一个网络工程师,我对各种电子设备门儿清。我立刻从网上订了两个最小的针孔摄像头,一个装在了我门口的消防栓后面,正对着我家和对门的门。另一个,我想办法装进了我的一个旧充电宝里。

机会很快就来了。两天后,沈若兰又来敲门,这次的理由是她手机充不进电了,想借我的充电宝应应急。

我心里冷笑,脸上却装出热心的样子,“没问题,我正好有个旧的,你先拿去用,不用还了。”我把那个改造过的充电宝递给了她。

她千恩万谢地接过去,眼神里闪过一丝不易察arc的喜悦。我知道,鱼儿上钩了。

接下来的两天,我假装一切如常。到了周末,我特意拉着一个小行李箱,穿戴整齐,在楼道里弄出很大的动静,跟隔壁的王大妈说:“王大妈,我去邻市出差两天啊,家里没人。”我就是要让对门听得清清楚楚。

我并没有真的出差,而是把车开到小区外面一个不起眼的角落,坐在车里,打开手机,连上了我放在家门口的摄像头。我倒要看看,这对“夫妻”到底要耍什么花样。

果然,我“走”了不到一个小时,对面的门开了。沈若兰探出头来,左右看了看,然后马鸿军也走了出来。他手里拿着一串工具,不是开锁师傅用的那种,而是更粗暴的撬棍和钳子。

我心一下子提到了嗓子眼,立刻拨打了报警电话,然后把手机调到录像模式,死死地盯着屏幕。

只见马鸿军走到我的门前,熟练地用工具开始撬锁。沈若兰就在旁边 nervously 地放风。我家的锁虽然不是顶级的,但也是我特意换过的B级锁芯。马鸿军弄了半天,急得满头大汗。

“妈的,这锁怎么这么难搞!”他低声咒骂。

沈若兰焦急地说:“哥,快点!别被人看见了!”

这一声“哥”,通过摄像头的话筒清晰地传到了我的手机里。铁证如山!

就在他们即将得手的时候,警车无声地滑进了小区。几个便衣警察悄悄摸上了楼。当马鸿军终于撬开门,和沈若兰一起兴奋地准备冲进去的时候,警察从楼梯口一拥而上,将他们死死按在了地上。

我坐在车里,看着手机屏幕里的一切,长长地出了一口气。直到警察给我打电话让我回去做笔录,我才发动汽车。

回到家,楼道里已经恢复了平静,只有我的门锁上留下了狰狞的划痕。警察告知我,那两人根本不是夫妻,是亲兄妹。他们是流窜作案的惯犯,专门挑选像我这样独居、看起来老实巴交的男人下手。女的负责前期接触,摸清底细和作息规律,男的负责

相关文章