Git分支管理:从入门到规范,这是我见过最好的实践总结

生产环境半夜报警别慌:这套不复杂的4个分支策略,能把发版混乱变成可追溯的流程

前几天半夜我也被报警吵醒,那一刻的心情很熟悉:慌张、手忙脚乱、又怕一操作就把更多流量拉下线。说白了,许多团队之所以慌,是由于分支和发版的边界不清,热修和新功能混在一起,谁也不敢确定目前生产里到底跑的是哪一份代码。我和团队把这套以master、develop、feature、hotfix为核心的四分支实践当成常规动作,不急也不莽,反而把临时救火的焦虑变成了可控的步骤。

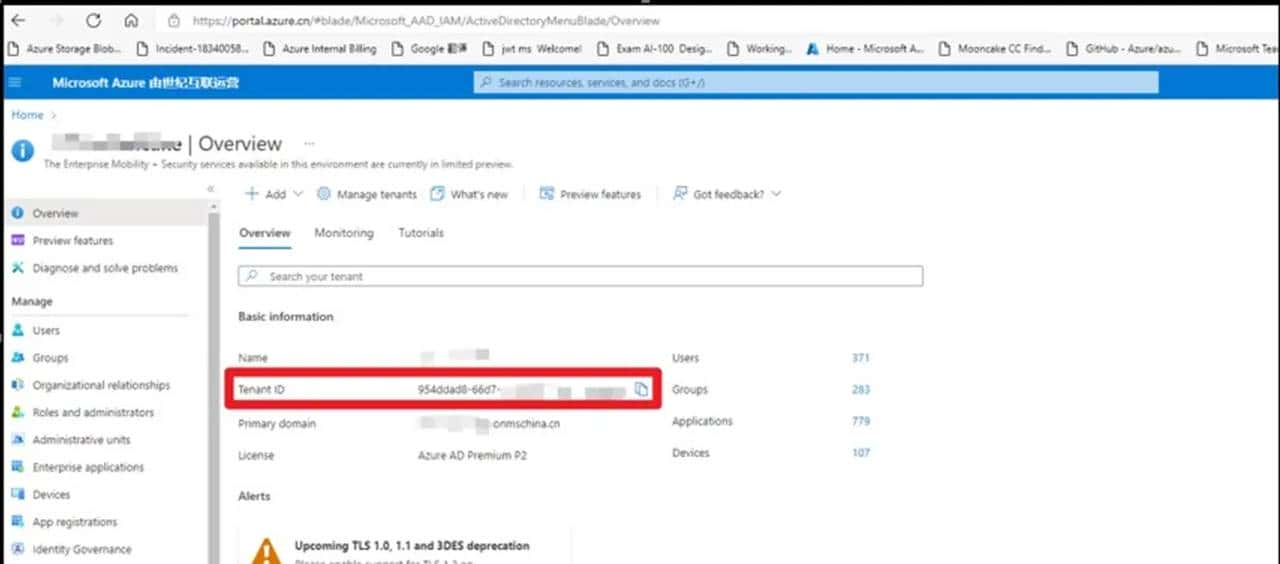

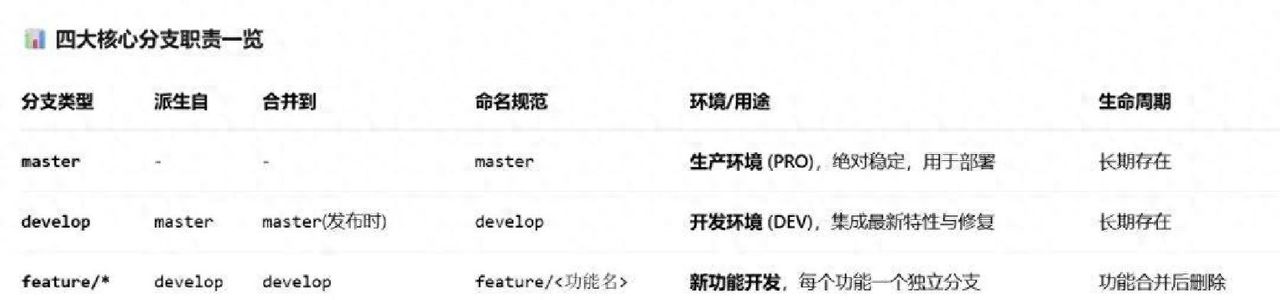

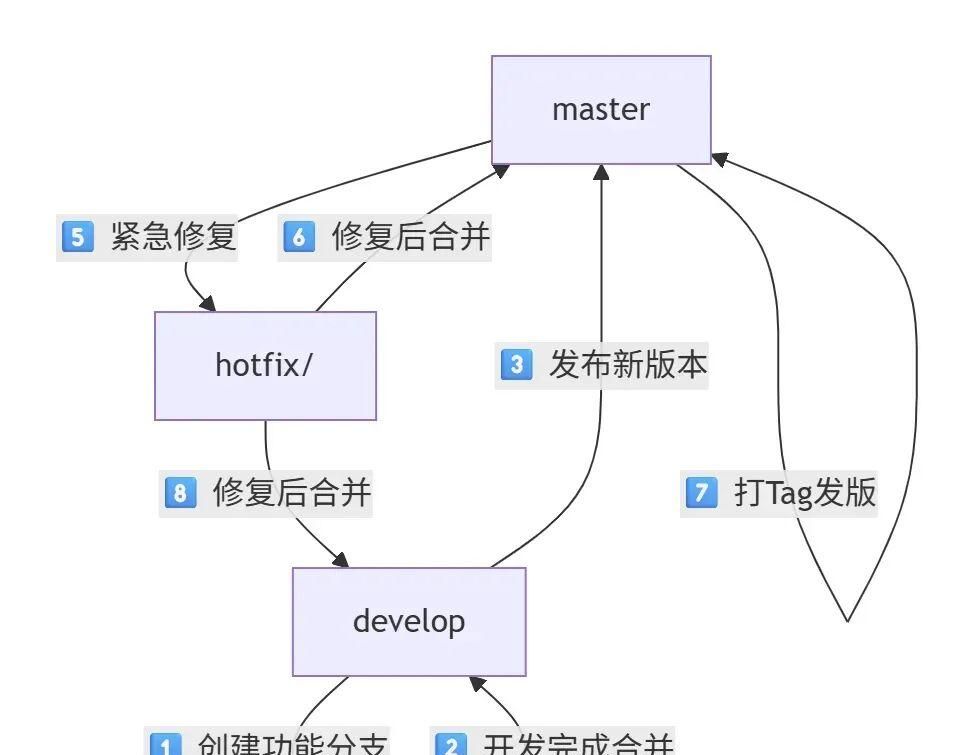

先说角色和直觉理解:master 就是生产的快照,任何在生产跑的版本都能通过Tag 回溯到某个 commit;develop 是大家的集成环境,所有 feature最终都在这儿合并并做集成测试;feature就是短期的功能分支,便于孤立开发和代码审查;hotfix 则是从 master拉出来的紧急修复,修完后必须同时并回 master 和develop,防止修复丢失。说得轻松,但关键在于执行力——一旦把这些边界当成习惯,紧急修复时就不会像瞎子摸象。

流程上我们把节奏写清楚:开发从 develop 拉 feature 分支,像 gitcheckout -b feature/0911 develop 这样命名,开发完自测通过后发起 PR,只有CI 绿灯和两位审查通过才合并回 develop;多个 feature 在 develop上做集成测试,测试通过后再把 master 的最新 hotfix 合并进develop(避免遗漏),确认无冲突后把 develop 合并到 master,打 Tag 并基于Tag 部署到生产。出现线上 bug 时从 master 拉hotfix/0911,修复并在该分支完成自测,然后先合并到 master 打 Tag发版,再合并回develop,确保修复在下次发布里也存在。整个过程看似多一步,实则把不可控的变更变成可回溯的历史。

在细节上,几条“犯错就会痛得更久”的套路值得警惕。我朋友小李曾在一个项目里直接在master 上修了一个临时补丁,却忘了把改动同步到develop,结果下个版本把补丁覆盖了,线上故障第三天才被追责到这处遗漏。反观我同事张姐的团队,严格执行hotfix 从 master拉、修复后合并到两个主线的规则,遇到紧急问题从接到工单到上线确认的时间被压缩许多,回滚也简单,由于每次发版都有Tag做快照。说实话,遵守这些流程最初会被吐槽“太繁琐”,但长远来看是把偶发风险变成可复现的流程。

实践中还有一些容易被忽略的好习惯:约定式提交(例如用 feat:, fix:,docs: 作为前缀)能让变更日志自动化,更方便回溯;分支命名和 PR模板要统一,减少沟通成本;CI必须作为合并门槛,测试覆盖和自动化部署步骤要提前演练。发布当天的动作并不复杂,但顺序不能乱:先把master 的热修合并到 develop、跑一轮完整的 CI、解决冲突并确认通过后再合并develop 到 master、打Tag、最后部署并观察指标。把这些步骤写进发布清单并让责任人认领,能把那种半夜里没人能说清谁该干什么的混乱彻底剥离。

许多团队在落地时最大的阻力不是技术,而是习惯与信任。一开始大家会觉得“我的短分支太多,合并会冲突”,但我提议从小规模强制开始,先把PR 审查和 CI作为硬规则,遇到冲突就把它当成教育时刻,让大家在冲突解决里学会负责。我的一个朋友小王最初反对命名规范,后来发现规范让他在回滚时少了三次连夜改代码的经历,他目前反过来推广这套流程,团队效率和焦虑感都明显改善。记住一句我常说的话:Tag是你回到过去的时光机,分支规范是把混乱写成历史的方式。

最后不得不提的是文化建设與工具配合同等重大。流程可以写到文档里,但真正有用的是让每个人在工作流里感到安全。用分支保护策略、强制PR、CI校验、发版表单和回滚演练把流程工具化,再用复盘和正向激励把它制度化,这样遇到夜间报警时,大家不会盲目操作,而是按剧本把问题解决。执行能消除焦虑,这句话在代码管理上同样成立。

你们团队目前是怎么管理分支和发版的?分享一次让你印象最深的“救火”经历或者你们独有的一条分支约定,大家相互借鉴一下吧。

来源:专栏《程序员的全能画图课》,作者微信 create17_

相关文章